Exzellenz und Vielfalt – Fachliche Breite im Wettbewerb

Eine statistische Betrachtung zur Fächerbeteiligung an den Exzellenzclustern der zweiten Runde der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder

Die Entscheidungen in der zweiten Runde der Exzellenzstrategie sind Ende Mai 2025 gefallen, insgesamt 70 Cluster werden ab Januar 2026 neu oder fortgesetzt gefördert. In dieser Data Story liegt der Fokus auf der Frage, welche Fächer an diesen Clustern partizipieren und in ihrem Zusammenspiel das interdisziplinäre Forschungsprofil der Cluster prägen.

Zwei Kernfragen bestimmen die Diskussion um die Fachlichkeit der Exzellenzstrategie: 1.) Wie steht es um die Beteiligung einzelner Fächer: Sind es in erster Linie die Lebens- und Naturwissenschaften, die hier gute Rahmenbedingungen für ihre Forschung finden? Ist das Programm vor allem auf große Fächer zugeschnitten? Schließt das Programm Kleine Fächer gegebenenfalls sogar explizit aus? und 2.) In welchem Umfang werden Exzellenzcluster ihrem Anspruch gerecht, insbesondere fachübergreifende Zusammenarbeit, also interdisziplinäre Forschung, zu fördern: Sind Cluster unter Beteiligung mehrerer Fächer Standard oder Ausnahme? Gibt es Fächer, die sich als besonders anschlussfähig für disziplinenübergreifende Kooperationen erweisen? Diese Data Story liefert erste Antworten auf diese Fragen und stellt hierzu relevantes Material bereit.

Vergleich der fachlichen Schwerpunkte der Exzellenzcluster mit der Fachlichkeit des allgemeinen DFG-Förderhandelns

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) verfügt hinsichtlich der Fachlichkeit ihrer Förderung über eine sehr gute Datenbasis, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Für das Gros der Förderprogramme ist dies auf die stark fachorientierten Prozesse der Begutachtung und Bewertung von Anträgen zurückzuführen, die bereits bei der Gründung der DFG im Jahr 1920 etabliert wurden. Im Jahr 2003 wurden die bis dahin etablierten Fachausschüsse in das System der Fachkollegien überführt. Seither erfolgt die Begutachtung durch individuell ausgewählte Gutachter*innen. Die Mitglieder der Fachkollegien übernehmen qualitätssichernde Funktionen und leiten aus den Gutachten Empfehlungen zur Förderung ab. Die aktuell 49 Fachkollegien sind unterteilt in 214 Fächer und es gibt mindestens zwei Expert*innen, die jeweils ein Fach betreuen.

Für die DFG-Statistik ergibt sich aus dem Umstand, dass für das Gros der Förderprogramme Anträge fachlich klassifiziert werden, die Möglichkeit sehr tiefgehender fachlicher Analysen. Beispielgebend ist hier vor allem die Berichtsreihe Förderatla(externer Link), die im Turnus von drei Jahren umfangreiche Statistiken zu den fachlichen Förderprofilen deutscher Hochschulen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen präsentiert (vgl. Methodenglossa(externer Link)).

Für diese Data Story bieten die Daten zur Fachlichkeit des allgemeinen Programmportfolios der DFG eine hilfreiche Vergleichsmöglichkeit. Die folgende Abbildung 1 stellt auf der Ebene von 14 Fachgebieten gegenüber, wie sich die Anteile zueinander verhalten –zum einen mit Blick auf die 70 Exzellenzcluster der zweiten Runde der Exzellenzstrategie, zum anderen bezogen auf die Zahl aller in 2024 laufenden Förderprojekte in fachlich klassifizierenden Programmen.

Zunächst ist eine nahezu außergewöhnliche Übereinstimmung der Anteile in den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie in der Biologie, aber auch in vier von fünf Fachgebieten der Ingenieurwissenschaften festzustellen. Allein das ingenieurwissenschaftliche Fachgebiet „Maschinenbau und Produktionstechnik“ erscheint mit 1 vs. 4 Prozent in der Exzellenzstrategie unterrepräsentiert. Eine überdurchschnittliche Affinität zur Förderlinie Exzellenzcluster ist für die Physik (mit einem Anteil von 17 gegenüber 8 Prozent) zu konstatieren. Leicht unterdurchschnittlich sind demgegenüber die Chemie (4 gegenüber 6 Prozent) und die Medizin (19 vs. 25 Prozent) in der ExStra vertreten. Ganz überwiegend aber entspricht das Fächerprofil der 70 Exzellencluster dem der allgemeinen DFG-Förderung.

Vergleich der fachlichen Schwerpunkte von Exzellenzclustern der aktuellen mit der vorangegangenen Förderphase

Abbildung 2 ermöglicht ergänzend den Vergleich mit der ersten Förderphase. Auch hier sind die Verteilungen sehr ähnlich, was sich insbesondere damit erklärt, dass es sich bei 45 von insgesamt 70 Clustern der zweiten Phase um fortgesetzte Förderungen handelt. Die Sozial- und Verhaltenswissenschaften, die Medizin sowie die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik sind in der aktuellen Runde etwas stärker vertreten, die Chemie und das Fachgebiet Maschinenbau und Produktionstechnik etwas schwächer. Ganz überwiegend zeigen sich aber nur geringe Abweichungen der Anteile der gegenübergestellten Fachgebiete.

Fachliche Abdeckung der Exzellenzcluster im Vergleich zur Fachverteilung von Universitätsprofessuren

Wie verhält sich das Fächerprofil der Exzellenzcluster zum Fächerprofil der Professorenschaft deutscher Universitäten? Zur Beantwortung dieser Frage konnten weitere Datenquellen und Systematisierungen hinzugezogen werden. Neben Informationen zur Fachlichkeit von Anträgen erfasst die DFG auch Daten zur Fachlichkeit der hieran beteiligten Wissenschaftler*innen. Dies geschieht indirekt über das Fach des Instituts, an dem eine Person zum Zeitpunkt der Antragstellung tätig ist. Die DFG erfasst je Exzellenzcluster Daten für bis zu 25 Principal Investigators (PI). Welche an einem Exzellenzcluster beteiligten PIs jeweils welchem Institut (und Fach) zugeordnet sind, legt das Informationssystem der DFG – GEPRI(externer Link) – offen (für neu geförderte Cluster ab 2026). Die fachliche Klassifikation der Institute ist im Informationssystem zu Stätten der Forschung in Deutschland – GERi(externer Link) – recherchierbar.

Die Erschließung der Fachlichkeit von Instituten erfolgt anhand der Fächersystematik des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Sie unterscheidet auf der detaillierten dritten Ebene 648 Einheiten, von denen sich im engeren Sinne 573 auf Fächer beziehen (vgl. Methodenglossa(externer Link)). Die folgenden Analysen betrachten zunächst die zweite Ebene der Lehr- und Forschungsbereiche (LuF). Destatis stellt für das Erhebungsjahr 2023 Daten zu Professor*innen an deutschen Universitäten für insgesamt 59 fachliche LuF bereit. In der Summe handelt es sich um 25.558 Professuren, denen sich 1.714 (von 1.740) PIs gegenüberstellen lassen.

Zunächst ist festzuhalten, dass bezogen auf die 59 LuF der Destatis-Systematik, die hier die Ausgangsbasis bilden, nur in sieben Fällen keine PI-Beteiligung dokumentiert ist. Damit sind etwa 88 Prozent aller von Destatis unterschiedenen LuF an Exzellenzclustern beteiligt. In Abbildung 3 dargestellt sind 46 fachliche LuF mit Beteiligung von zwei und mehr PIs. Fächer, für die keine PI-Beteiligung an Exzellenzclustern dokumentiert ist, sind etwa die Erziehungswissenschaften, der Sport oder das Fach Gestaltung.

Etwa 88 Prozent aller von Destatis unterschiedenen Lehr- und Forschungsbereiche (LuF) sind an Exzellenzclustern beteiligt. Eine überdurchschnittliche Beteiligung zeigt sich bei der Physik/Astronomie mit 1.319 gemeldeten Professuren und 292 beteiligten PIs.

Die in der Darstellung gezeigte Gerade ordnet oberhalb die Fächer an, in denen mehr PIs dokumentiert sind, als es die personelle Größe erwarten lässt; unterhalb verhält es sich entsprechend umgekehrt.

Insgesamt zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen den beiden Größen Professorenzahl und PIs je LuF. Statistisch drückt sich dies in einem relativ hohen Korrelationswert von Pearsonʼs R=0,69 aus. Gleichwohl zeigen sich markante Ausreißer. Überdurchschnittlich an Exzellenzclustern beteiligt ist die Physik/Astronomie, wo auf 1.319 gemeldete Professuren 292 an Exzellenzclustern beteiligte PIs entfallen. In den Lebenswissenschaften ist die Biologie überdurchschnittlich vertreten, in den Ingenieurwissenschaften die Informatik. Die Geistes- und Sozialwissenschaften stellen im Verhältnis zur Professorenschaft überwiegend weniger PIs als statistisch erwartbar. Leicht überdurchschnittlich vertreten sind die Verwaltungswissenschaften, die Informations- und Bibliothekswissenschaften die Kulturwissenschaften sowie die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften als Sammelkategorie.

Beteiligung an der Exzellenzstrategie im Verhältnis zum eingeworbenen Drittmittelvolumen je LuF

Wie stellt sich die Fächerbeteiligung an Exzellenzclustern mit Blick auf ihre Drittmittelaktivität dar? Auch hier bieten die Daten von Destatis Anhaltspunkte. Laut Erhebung für das Jahr 2023 wurden von deutschen Universitäten in den 59 LuF, zu denen Professorenzahlen vorliegen, insgesamt 7,1 Milliarden Euro an Drittmitteln eingeworben (nicht nur solche der DFG, vgl. Methodenglossa(externer Link)). Die Spannweite in den betrachteten Fächer ist sehr groß, sie reicht von weniger als 500.000 Euro in der Bildenden Kunst bis zu knapp 900 Millionen Euro im LuF Maschinenbau/Verfahrenstechnik.

Für die folgende Analyse wurden die 59 LuF in fünf Klassen entlang ihrer absoluten Drittmittelvolumina eingeteilt und anschließend die Zahl der dort jeweils gemeldeten Professor*innen zu den an Exzellenzclustern beteiligten PIs ins Verhältnis gesetzt.

Der in Abbildung 4 dargestellte Zusammenhang ist deutlich: In LuF mit geringem Drittmittelaufkommen entfallen auf 100 Professor*innen 2,7 PIs, in den sehr drittmittelstarken LuF sind es 9,9 PIs. Auffallend ist, dass insbesondere zwischen den beiden drittmittelstärksten LuF-Gruppen ein deutlicher Sprung zu sehen ist. Es lässt sich also festhalten, dass in der Exzellenzstrategie die Fächer eine erhöhte Beteiligung aufweisen, die generell sehr erfolgreich Drittmittel einwerben.

Zur fachlichen Breite der Exzellenzcluster

Während bis hierhin das Thema der allgemeinen Beteiligung verschiedener Fächer an der Exzellenzstrategie im Vordergrund stand, geht es im Folgenden um deren Wechselspiel. Wie zuvor gründen sich die Analysen auf Angaben zur Fachlichkeit der an den bewilligten Clustern beteiligten PIs. Dabei schauen wir zunächst, wie viele Lehr- und Forschungsbereiche (LuF) von den bis zu 25 PIs je Cluster jeweils abgedeckt werden. Abbildung 5, in der die Cluster nach Wissenschaftsbereich unterschieden werden, gibt hierzu Aufschluss.

Festzuhalten ist zunächst eine generell hohe LuF-Beteiligung. Bezogen auf die Gesamtzahl liegt der Durchschnittswert bei 6,5 LuF je Cluster. Die in der Abbildung dargestellten Verteilungen je Wissenschaftsbereich weisen bemerkenswerte Unterschiede aus: So ist in den Naturwissenschaften eher eine moderat breite LuF-Beteiligung typisch – das Gros der hier geförderten Cluster integriert PIs aus 2 bis 4 LuF. Generell breiter aufgestellt sind die drei anderen Wissenschaftsbereiche. In den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie in den Ingenieurwissenschaften gibt es insgesamt sieben Cluster, die sogar 10 und mehr LuF einbinden (der Maximalwert liegt bei 15 LuF).

Die fachliche Breite der Exzellenzcluster ist groß. Im Schnitt sind 6,5 Lehr- und Forschungsbereiche (LuF) an einem Cluster beteiligt. Während für die Naturwissenschaften eher eine moderat breite LuF-Beteiligung typisch ist, sind die drei anderen Wissenschaftsbereiche generell breiter aufgestellt.

Wie weit werden die Netze ausgeworfen, um Angehörige verschiedener Disziplinen in ein Cluster einzubinden? Hierzu bietet Abbildung 6 Anhaltspunkte: Sie weist aus, auf wie viele Wissenschaftsbereiche sich die beteiligten LuF jeweils verteilen.

Im Vergleich erscheinen hier vor allem Geistes- und Sozialwissenschaften und die Ingenieurwissenschaften breit aufgestellt. In zusammen mehr als 60 Prozent aller Cluster stammen die beteiligten PIs aus drei und mehr Wissenschaftsbereichen. In den Ingenieurwissenschaften ist zudem kein Cluster ausschließlich in einem Wissenschaftsbereich angesiedelt.

Größe von Fächern und Beteiligung an Exzellenzclustern

Häufig wird als problematisch angesehen, dass die Programme der Exzellenzstrategie sowie ihrer Vorgängerin, der Exzellenzinitiative, eher auf große Fächer zugeschnitten sind als auf Kleine Fächer. Tatsächlich sind große Fächer im Vorteil, da sie in der Regel vor Ort bereits über etablierte Strukturen verfügen, die für die Organisation eines meist sehr viele Wissenschaftler*innen einbindenden Verbunds von Vorteil sind. Dies schließt Kleine Fächer aber keinesfalls aus, wie etwa eine Studie der DFG auf Basis von Daten der Mainzer Arbeitsstelle für Kleine Fächer (www.kleinefaecher.d(externer Link)) zeigt. Beim Vergleich der Beteiligungen an verschiedenen Programmen der DFG zeigte sich, dass es insbesondere in der Exzellenzinitiative gelungen war, Angehörige Kleiner Fächer in fachübergreifende Verbünde einzubinden (vgl. DFG 201(externer Link)).

Für die 70 Cluster der zweiten Exzellenzstrategie-Runde liegen entsprechende Daten noch nicht vor. Eine Annäherung an das Thema ist möglich, indem wir anhand der Daten zu Destatis-Fächern (dritte Ebene der Systematik) prüfen, wie häufig sie zur fachlichen Klassifizierung von Instituten in der DFG-Institutsdatenbank (das Informationssystem GERiT veröffentlicht hieraus Auszüge) verwendet wurden (vgl. Methodenglossa(externer Link)). Die folgende Abbildung 7 unterteilt die insgesamt 527 Fächer in fünf Häufigkeitsklassen. Fächer mit wenigen Instituten betrachten wir dabei als klein, solche mit vielen Instituten als groß.

Die knapp 400 Institute, die der Kategorie 1 (wenige Institute) zugeordnet sind, bündeln tatsächlich viele Fächer, die dem allgemeinen Verständnis von Kleine Fächer entsprechen, also etwa Slawistik, Sorabistik, Papyrologie oder Baugeschichte. Es finden sich hier aber auch viele Unter-Fächer wie zum Beispiel Krankheiten des Geflügels (Tiermedizin), Rechtsinformatik (Rechtswissenschaften) oder Historische Bildungsforschung (Erziehungswissenschaften). Eindeutiger ist die Situation bei den großen Fächern (Kategorie 5, insgesamt knapp 10.000 Institute), zu denen etwa BWL und VWL, Sozialwissenschaften/Soziologie allgemein, Informatik allgemein sowie Öffentliches Recht gerechnet werden.

Wie die Abbildung zeigt, ergibt sich ein allenfalls schwacher Zusammenhang. Tatsächlich sind Fächer mit sehr wenigen Instituten etwas seltener an Exzellenzclustern beteiligt als solche mit sehr vielen. Aber die Unterschiede sind gering und der Höchstwert entfällt auf die Kategorie der zweitkleinsten Fächer. Für einen Ausschluss Kleiner Fächer findet sich keine Evidenz.

Zu einem späteren Zeitpunkt lohnt sich aber sicher eine vertiefende Betrachtung, die dann auch tatsächlich Kleine Fächer gemäß Mainzer Definition mit anderen Fächern vergleicht. Die hier vorgestellte Analyse dient in diesem Zusammenhang allenfalls als erste Orientierung.

Interdisziplinarität der Exzellenzstrategie

Wie schon zuvor stützen sich die hier vorgestellten abschließenden Analysen auf die unterste Ebene der Destatis-Fachsystematik.

Hierzu zunächst einige Zahlen: Die PIs, die gemäß der Daten aus der Antragstellung an den 70 Exzellenzclustern beteiligt sind, verteilen sich auf 263 Fächer (vgl. Methodenglossa(externer Link)). Damit integriert die Exzellenzstrategie in diesen Clustern Angehörige aus knapp der Hälfte aller Fächer, die auf der untersten Ebene der Systematik unterschieden werden (N=573). Darunter finden sich 74 Fächer, die mit nur einer Person an genau einem Cluster beteiligt sind, und auf der anderen Seite mehr als 90 Fächer mit mindestens 5 PIs und einer Beteiligung an zwei oder mehr Clustern.

Download der Abbildung (interner Link) I Interaktiv erkunde(externer Link)

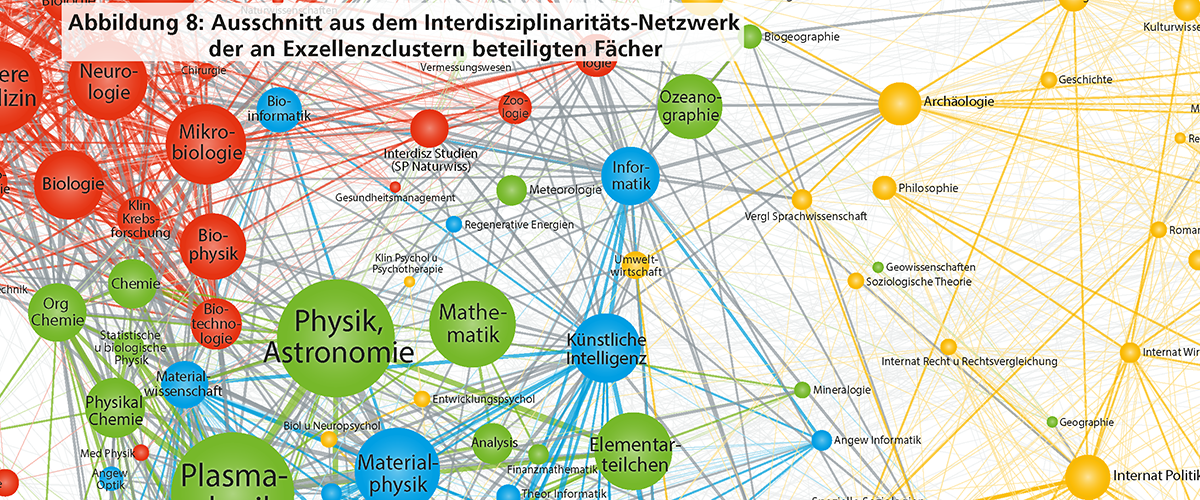

Bereits zur ersten Runde der Exzellenzstrategie veröffentlichte die DFG einen statistischen Bericht, der wie in den vorliegenden Auswertungen auf Basis der PI-Methode das interdisziplinäre Gesamtgefüge der Exzellenzstrategie I als Netzwerkgrafik visualisierte (vgl. DFG 2019(externer Link)). Diese war angelehnt an entsprechende Visualisierungen in der Berichtsreihe Förderatlas, die die Ausgabe im Jahr 2015 für ein Schwerpunktthema zur Interdisziplinarität von Graduiertenschulen (GSC) und Exzellenzclustern (EXC) des Vorgängerprogramms Exzellenzinitiative (ExIn) nutzte (vgl. DFG 2015: 172(externer Link)). Abbildung 8 aktualisiert dieses Netzwerk nun auf Basis von Daten zu den Fächern der an der Exzellenzstrategie II beteiligten PIs.

Die Abbildung positioniert die dargestellten Fächer und ihre Beziehungen auf Basis einer Berechnung, die nach Möglichkeit intensiv interagierende Fächer flächig nah und Fächer, die für eine Teil- oder für die Gesamtstruktur zentral sind, innerhalb dieser Strukturen mittig positioniert (vgl. Methodenglossa(externer Link)).

Zu dieser Abbildung gibt es auch eine interaktive Versio(externer Link), jedes Fach kann dort einzeln ausgewählt und hinsichtlich seiner individuellen Vernetzung betrachtet werden. Insgesamt weist die Netzwerkgrafik eine Struktur auf, die bereits aus der Analyse zur ersten Runde der Exzellenzstrategie bekannt ist:

- Das Netzwerk ist sehr dicht, das heißt, es gibt eine große Zahl an Fächern, die selbst mit zahlreichen anderen Fächern direkte Beziehungen (definiert als gemeinsame Beteiligungen an mindestens einem Cluster) aufweisen.

- Das Netzwerk wird durch eine Substruktur charakterisiert, die stark durch die vier von der DFG unterschiedenen Wissenschaftsbereiche geprägt ist.

- Als geradezu klassisch ist die zentrale Positionierung des Fachs Physik/Astronomie zu bezeichnen. Dieses sowie weitere der Physik zuzuordnende Fächer sind generell besonders anschlussfähig für Kooperationen mit Angehörigen ganz unterschiedlicher Disziplinen. Dies ist vielleicht auch ein Grund, warum – wie zuvor ausgeführt – gerade die Physik eine besondere Affinität zu diesem auf Interdisziplinarität fokussierten Förderprogramm aufweist.

KI-Wissenschaftler*innen spielen eine Schlüsselrolle im interdisziplinären Netzwerk der Exzellenzstrategie

Ein Aspekt, der die besondere Dynamik des fachübergreifenden Kooperationshandelns verdeutlicht, findet sich in der zentralen Positionierung des Fachs „Künstliche Intelligenz“. Bereits in der Netzwerkgrafik zur ersten Runde der Exzellenzstrategie war es mittig positioniert, allerdings als eher kleiner „Knoten“, das heißt mit weniger Personen und weniger Relationen und so noch in gewisser Weise „unscheinbar“. Mittlerweile sind 27 an Exzellenzclustern beteiligte PIs an einem Institut mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz tätig. Mit Beziehungen zu insgesamt 119 anderen Fächern ist dieses Fach das mit Abstand bestvernetzte im Gesamtgefüge – was etwa auch in einer hohen Betweenness-Zentralität zum Ausdruck kommt, die in der Netzwerkforschung verwendet wird, um Strukturzentralität zu messen (vgl. Tabelle 1 und Methodenglossa(externer Link)).

Dabei ist gerade mit Blick auf dieses Fach zu betonen: Ob eine Person an einem Institut für Künstliche Intelligenz arbeitet, oder ob sie – unabhängig davon, an welchem Institut – ihren Arbeitsschwerpunkt auf Künstliche Intelligenz legt, beschreibt zwei unterschiedliche Sachverhalte. Gerade solche sehr jungen Fächer wie die Künstliche Intelligenz sind jedoch durch eine große Dynamik geprägt, die Einflüsse aus allen möglichen Disziplinen aufgreifen und zur weiteren Entwicklung nutzen. Gleichwohl ist die Positionierung des Fachs von mehr als nur symbolischer Bedeutung: Künstliche Intelligenz spielt in der aktuellen Forschung eine wichtige Rolle. Und die PI-Daten zur Exzellenzstrategie belegen eindeutig, dass das Fach Künstliche Intelligenz auch und gerade in diesem Programm zentralen Stellenwert hat.

Künstliche Intelligenz (KI) spielt in der aktuellen Forschung eine wichtige Rolle und ist mit Abstand das bestvernetzte Fach im interdisziplinären Netzwerk der Exzellenzstrategie. Auch die zentrale Position einiger geistes- und sozialwissenschaftlicher Fächer ist erwähnenswert.

Die besondere Vernetzungsrolle ausgewählter Fächer des geistes- und sozialwissenschaftlichen Spektrums

Tabelle 1 weist weitere Fächer mit hohen Betweenness-Werten aus. Besonders beachtenswert für die Diskussion um den Stellenwert der Exzellenzstrategie für die Geistes- und Sozialwissenschaften (oder sollte man eher sagen: der Geistes- und Sozialwissenschaften für die Exzellenzstrategie?) ist, dass diese mit 11 von 25 Fächern das Betweenness-Feld eindeutig dominieren (Lebenswissenschaften=7, Ingenieurwissenschaften=6, Naturwissenschaften=1). Dies bedeutet nicht, dass sie das Forschungshandeln vieler Cluster maßgeblich prägen. Sie bauen jedoch gewissermaßen die entscheidenden Brücken zwischen einer Vielzahl von Disziplinen und machen diese praktisch anschlussfähig. Dies zeigt sich vor allem durch das bestplatzierte Fach „Spezielle Soziologien“. Es wird für soziologische Institute verwendet, die sich auf bestimmte Forschungsfelder spezialisiert haben, etwa die Agrarsoziologie, die Religionssoziologie oder die Organisationssoziologie. Hier ist es gängige Praxis, dass entsprechend spezialisierte Soziolog*innen mit Expert*innen des jeweiligen Bereichs zusammenarbeiten, um gemeinsamen Forschungsfragen auf den Grund zu gehen. Aber auch eindeutig dem geisteswissenschaftlichen Spektrum zugeordnete Fächer wie die Philosophie und die Wissenschafts- und die Landesgeschichte erweisen sich bezüglich ihrer fachlichen Anschlussfähigkeit als besonders breit aufgestellt.

Ausblick

Diese Data Story fußt maßgeblich auf Daten zu an Exzellenzclustern beteiligten (max. 25) Principal Investigators (PIs) bzw. zu den Fächern der Institute, an denen diese laut Antragstellung tätig sind. Wie an anderer Stelle bereits für die erste Runde der Exzellenzstrategie (sowie für die zuvor geförderten Exzellenzcluster und Graduiertenschulen der Exzellenzinitiative) dokumentiert (vgl. WR und DFG 201(externer Link)), verfügt die DFG über eine hier noch nicht berücksichtigte weitere Datenquelle, die zur Frage der Fachlichkeit noch detailliertere Aussagen als die betrachteten PI-Daten erlaubt.

Die Rede ist vom jährlichen Monitoring Erhebung in Koordinierten Programme(interner Link), das in den Sonderforschungsbereichen, Graduiertenkollegs, Forschungsimpulsen (seit 2024) und Exzellenzclustern Daten zu den Wissenschaftler*innen erhebt, die in diesen Programmen gemeinsam forschen. Die Beteiligung an der Erhebung ist verpflichtend und erfasst jährlich Daten zu knapp 50.000 Personen. Bezogen auf die Förderlinie Exzellenzcluster waren es in der letzten Erhebung 2024 knapp 15.000 Personen. Sobald das erste Recruiting für die neuen Cluster weitgehend abgeschlossen ist, sollen diese Daten herangezogen werden, um auf deutlich breiterer Datenbasis (und mit der Möglichkeit einer jährlichen Aktualisierung) vertiefende Aussagen zur Fachlichkeit und Interdisziplinarität der Exzellenzstrategie zu treffen.

Weitere Informationen

DFG, 2015: Förderatlas 2015. Kennzahlen zur öffentlich finanzierten Forschung in Deutschlan(interner Link).

DFG, 2019a: Kleine Fächer – große Dynamik. Zur Beteiligung Kleiner Fächer an den Förderprogrammen der DF(interner Link).

Wissenschaftsrat und DFG, 2015: Bericht der Gemeinsamen Kommission zur Exzellenzinitiative an die Gemeinsame Wissenschaftskonferen(externer Link).

Der folgende alphabetisch sortierte Stichwortkatalog bietet vertiefende Hinweise zu den Datenquellen der Data Story sowie zu methodischen Fragen der Datenaufbereitung und Analyse.

Destatis-Fachsystematik

Die Fachsystematik des Statistischen Bundesamtes (Destatis) für die Personalstatistik, die in angepasster Form auch für die Hochschulfinanzstatistik, die Studierendenstatistik, die Prüfungs- und Promovierendenstatistik gilt, dient in der → DFG-Einrichtungsdatenbank zur fachlichen Erschließung der erfassten Einrichtungen. Die Fachsystematik (Stand 2024) ist hierarchisch in neun Fächergruppen, 83 Lehr- und Forschungsbereiche (LuF) sowie 648 Fachgebiete untergliedert. Um Verwechslungen mit der Bezeichnung in der → DFG-Fachsystematik zu vermeiden, sprechen wir in der vorliegenden Auswertung statt von Fachgebieten von Fächern. Eine Übersicht über die zweite und dritte Ebene der Destatis Fachsystematik sowie eine Konkordanz der Destatis-Fächer zu den Fachgebieten der DFG-Fachsystematik gibt die Tabelle Web-3(externer Link) des Förderatlas 2024. Von den 83 Lehr und Forschungsbereichen (LuF) sind 69 fachlich, die weiteren beziehen sich auf den allgemeinen Hochschulbereich (Zentrale Einrichtungen). Diese werden in den Analysen nicht berücksichtigt. Dies gilt auch auf der Ebene der Fächer. Von den 648 Fächern sind 573 fachlich. Die weiteren 75 Fächer beziehen sich ebenfalls auf den allgemeinen Hochschulbereich.

DFG-Einrichtungsdatenbank

Die Einrichtungsdatenbank der DFG bildet die Organisationsstruktur der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen – zum Beispiel Fakultäten, Fachbereiche, Institute, Professuren, Fächer – in ihrer hierarchischen Struktur ab. Die Einrichtungsdatenbank enthält neben weiteren Informationen wie beispielsweise die Einrichtungsart auch die fachliche Klassifikation (gemäß der → Destatis-Fachsystematik, Ebene Fachgebiete) der jeweiligen Einrichtung.

Für diese Data Story wird die Fachlichkeit von Instituten herangezogen, um dort tätige Principal Investigators (PIs) dem entsprechenden Fach zuzuordnen. Unter Instituten werden in dieser Analyse insbesondere Lehrstühle, Professuren, Forschungsbereiche und Ähnliches verstanden. Dabei werden nur organisatorische Einheiten auf der untersten in der Datenbank erfassten Hierarchieebene berücksichtigt. Die Analyse beschränkt sich auf Einheiten an Universitäten inklusive der Universitätskliniken. Die Fächer ergeben sich gemäß der → Destatis-Fachsystematik der dritten Ebene.

Für die Analyse zu Effekten der Fächergröße wird die Zahl fachlich einschlägig klassifizierter Institute herangezogen. Dabei werden folgende Größenklassen verwendet:

- Größenklasse 1: 1 bis 5 Einheiten. Dies betrifft 134 Fächer und umfasst 393 Einheiten.

- Größenklasse 2: 6 bis 20 Einheiten (138 Fächer und 1.676 Einheiten)

- Größenklasse 3: 21 bis 40 Einheiten (103 Fächer und 3.077 Einheiten)

- Größenklasse 4: 41 bis 80 Einheiten (96 Fächer und 5.540 Einheiten)

- Größenklasse 5: mehr als 80 Einheiten (56 Fächer und 9.575 Einheiten)

Auszüge aus der Einrichtungsdatenbank der DFG sind über das Informationssystem GERiT – German Research Institution(externer Link) im Internet zugänglich.

DFG-Fachsystematik

Die DFG-Fachsystematik unterscheidet insgesamt vier Stufen: 214 Fächer, 49 Fachkollegien, 14 Fachgebiete und vier Wissenschaftsbereiche. Dem Bericht zugrunde liegt die aktuell (2024 bis 2028) gültige Fachsystematik. Die vollständige Fachsystematik inklusive der Gliederung auf Ebene der 214 Fächer findet sich hie(Download). Die Fachsystematik bildet in ihren Fächern und Fachkollegien operative Strukturen der Antragsbearbeitung in der DFG ab.

Netzwerkanalysen

Das Netzwerk visualisiert, in welchen Fachdisziplinen Principal Investigators (PIs) im Rahmen von Exzellenzclustern tätig waren bzw. sind und in welchen fachlichen Konstellationen sie gemeinsam an Clustern mitgewirkt haben bzw. mitwirken. Die Zuordnung eines Faches zu einer Person erfolgt auf Basis von Angaben in der → DFG-Einrichtungsdatenbank bezogen auf das Institut, an dem ein PI zum Zeitpunkt der Antragstellung tätig war. Die farbige Unterscheidung der Fächer basiert auf einer Klassifikation, die diese den vier Wissenschaftsbereichen (WSB) der DFG zuordnet. Fächer, die keiner WSB-Kategorie zugewiesen werden konnten – insbesondere Rechenzentren und andere zentrale Einrichtungen – wurden von der Analyse ausgenommen.

Der Abbildung liegen Daten zu 1.663 fachlich klassifizierten an Exzellenzclustern der zweiten Wettbewerbsphase der Exzellenzstrategie beteiligten Principal Investigators (PIs) zugrunde, die Lehr- und Forschungsbereichen (LuF) zugeordnet wurden, die zwei und mehr Personen umfassen.

In der Netzwerkkarte repräsentiert jeder Knoten ein Fach. Die Knotengröße steht für die Anzahl der zugeordneten PIs. Verbindungslinien (Kanten) zwischen zwei Knoten zeigen an, dass PIs aus beiden Fächern gemeinsam in einem oder mehreren Clustern vertreten sind. Die Stärke der Kanten steigt mit der Anzahl dieser fachübergreifenden Verbindungen. Sie ergibt sich aus der Anzahl gemeinsamer Clusterbeteiligungen zwischen zwei Fächern. Wenn beispielsweise in drei Clustern PIs aus der Volkswirtschaftslehre und der internationalen Politik gemeinsam vorkommen, ergibt sich die Beziehungsstärke drei.

Für die räumliche Anordnung der Knoten wurde der Algorithmus Force Atlas 2 verwendet. Er bewirkt, dass Fächer mit engen direkten und indirekten Beziehungen auf der Fläche nah zueinander und Fächer, die für die jeweilige Substruktur sowie für die Gesamtstruktur von zentraler Bedeutung sind, jeweils mittig zu der entsprechenden (Sub-)Struktur positioniert werden.

Zur besseren Orientierung bietet die interaktive Netzwerkdarstellung verschiedene Funktionen: Über eine Suchfunktion können Fachnamen oder Kürzel gezielt lokalisiert werden. Beim Mouseover eines Knotens erscheint ein Tooltipp mit Zusatzinformationen – darunter die Anzahl der zugehörigen PIs sowie die Zahl der Cluster, an denen mindestens ein PI aus diesem Fach beteiligt war bzw. ist. Darüber hinaus kann das Netzwerk nach Wissenschaftsbereichen gefiltert werden, um fachliche Schwerpunkte innerhalb einzelner WSB gezielt hervorzuheben.

In der Darstellung werden ausschließlich die 192 Fächer berücksichtigt, denen mindestens zwei PIs zugeordnet sind (192 Knoten, 3.206 Kanten). Für die Berechnung der folgenden Netzwerkmetriken (Zentralitätsmaße) wurden hingegen alle verfügbaren Fächer einbezogen, einschließlich solcher mit nur einem PI (insgesamt 263 Knoten und 4.157 Kanten):

- Betweenness-Zentralität

Die Betweenness-Zentralität misst, wie oft ein Knoten (in der Data Story ein Fach) auf den kürzesten Verbindungen (Pfaden) zwischen anderen Knoten liegt. Ein Knoten hat immer dann eine hohe Betweenness-Zentralität, wenn er eine Vermittlerrolle zwischen vielen anderen Knoten spielt – also wichtige Verbindungswege kontrolliert. Fächer mit hoher Betweenness-Zentralität sind daher besonders wichtig für den Informationsfluss oder die Vernetzung in einem Netzwerk. - Degree-Zentralität

Gibt die Zahl der Fächer an, zu denen direkte Beziehungen bestehen, definiert über Exzellenzcluster, an denen zwei Fächer gemeinsam beteiligt sind.

Professorenschaft (Hochschulpersonal)

Die Daten zum Hochschulpersonal stammen vom Statistischen Bundesamt (Destatis) und beziehen sich auf den Stichtag 1. Dezember 2023. Die verwendeten Personalzahlen umfassen die hauptberuflich tätigen Professor*innen. Zu diesen zählen nach der Definition von Destatis alle Personen mit den Dienstbezeichnungen C4, C3, C2, W3, W2 sowie Juniorprofessor*innen und hauptamtliche Gastprofessor*innen. Dabei stellen die in dieser Data Story genutzten Personaldaten keine Vollzeitäquivalente dar, sondern die Anzahl der angestellten Personen (Kopfzahlen). In den vorgestellten Analysen wird nur die Professorenschaft an Universitäten (einschließlich Pädagogische Hochschulen und Theologische Hochschulen) und Universitätskliniken gemäß der Abgrenzung des Statistischen Bundesamtes betrachtet.

Principal-Investigator-Methode

Für jeden am Excellenzcluster-Antrag beteiligten Principal Investigator (Sprecher*innen, stellvertretende Sprecher*innen und beteiligte Wissenschaftler*innen) wird zunächst ermittelt, an welchem Institut dieser beschäftigt ist. Dann wird anhand der fachlichen Klassifikation dieses Instituts gemäß der → Destatis-Fachsystematik der → DFG-Einrichtungsdatenbank diesem PI das entsprechende Fach zugewiesen. Mithilfe einer Konkordanz zur DFG-Fachsystematik kann auch eine Zuordnung zu einem der DFG-Wissenschaftsbereiche erfolgen. Jedem Cluster durften im Antrag bis zu 25 PIs zugeordnet werden.

Laufende DFG-Förderung

Für den Vergleich der Fachlichkeit der Exzellenzcluster mit der der allgemeinen DFG-Förderung wurden für die Letztere alle Förderungen von Projekten, deren bewilligte Laufzeit in den betrachteten Zeitraum (2024) fällt, herangezogen.

Drittmittelvolumen

Die Daten zum Drittmittelvolumen stammen vom Statistischen Bundesamt (Destatis) und beziehen sich auf das Jahr 2023. Dabei werden gemäß der Definition von Destatis Drittmittel aus allen Quellen betrachtet (weitere Informationen finden Sie in diesem Artike(externer Link)). Diese Daten wurden in Form einer Sonderauswertung auf Ebene der Lehr- und Forschungsbereiche (LuF) (→ Destatis-Fachsystematik) zur Verfügung gestellt und beziehen sich nur auf Universitäten (einschließlich Pädagogische Hochschulen und Theologische Hochschulen sowie Universitätskliniken). In die Analyse Eingang gefunden haben nur jene 59 LuF, für die Destatis auch Daten zur → Professorenschaft an Universitäten zur Verfügung stellt.

Die in der Analyse verwendeten Größenklassen setzen sich wie folgt zusammen (jeweils bezogen auf das Berichtsjahr 2023):

- Größenklasse 1: bis unter 12 Mio. Euro Drittmittel. Dies betrifft 12 LuF mit insgesamt 72,5 Mio. Euro Drittmittel.

- Größenklasse 2: 12 Mio. bis einschließlich 25 Mio. Euro (12 LuF, 213,4 Mio. Euro Drittmittel)

- Größenklasse 3: 26 Mio. bis einschließlich 53 Mio. Euro (11 LuF, 445,2 Mio. Euro Drittmittel)

- Größenklasse 4: 54 Mio. bis einschließlich 160 Mio. Euro (12 LuF, 1.133,8 Mio. Euro Drittmittel)

- Größenklasse 5: 161 Mio. Euro und mehr (12 LuF, 5.227 Mio. Euro Drittmittel)

Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2025). Exzellenz und Vielfalt – Fachliche Breite im Wettbewerb. DFG Data Stories, Version 1.0, 28.7.2025. www.dfg.de/datastory/exstra-faechervielfal(interner Link)

Version 1.0 vom 28.07.2025

Kontakt

| E-Mail: | Juergen.Guedler@dfg.de |

| Telefon: | +49 (228) 885-2649 |