„In Amerika gewesen“: Deutsche Forschende in den USA und Kanada im Gespräch

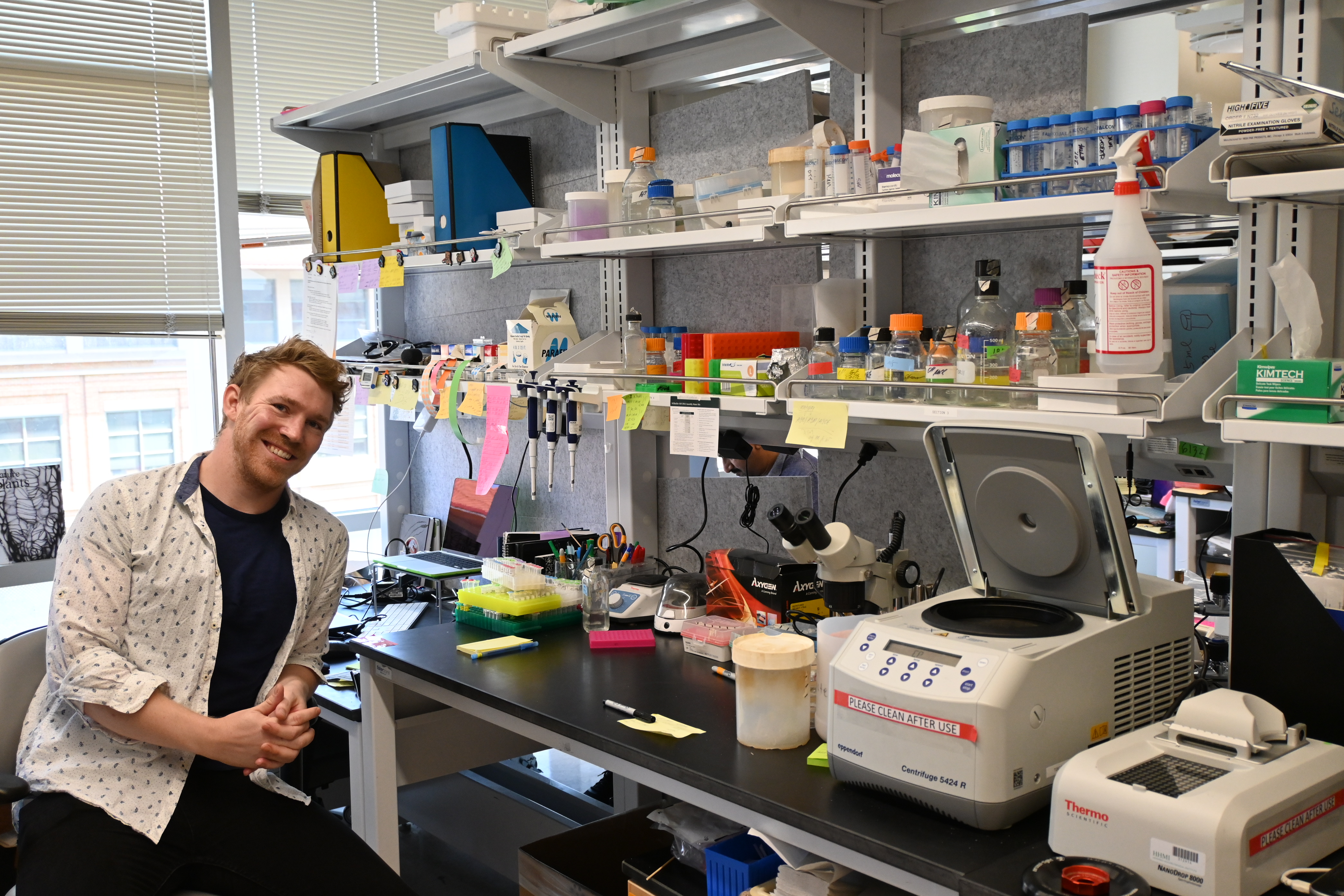

Dr. Arvid Herrmann

© Privat

(31.10.22) Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert mit dem Walter Benjamin-Stipendium die Grundsteinlegung für wissenschaftliche Karrieren durch Finanzierung eines eigenen, unabhängigen Forschungsvorhabens im Ausland und seit 2019 auch in Deutschland. Ein großer Teil dieser Stipendien wird in den USA und zu einem kleineren Teil auch in Kanada wahrgenommen. In vielen Disziplinen und in besonderem Maße in den Lebens-

wissenschaften gilt die Überzeugung, dass es hilfreich für die Karriere sei, „in Amerika gewesen“ zu sein. In einer Reihe von Gesprächen möchten wir Ihnen einen Eindruck von der Bandbreite der DFG-Geförderten vermitteln. In dieser Ausgabe schauen wir, wer sich hinter der Fördernummer HE 8812 verbirgt.

DFG: Lieber Herr Dr. Herrmann, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit dem Nordamerika-Büro der DFG nehmen. Ihr Lebenslauf vermerkt als Geburtsort Lebach im Saarland, Sie haben das Gymnasium im schwäbischen Calw besucht, Ihr Name klingt nach nordischer Mythologie, doch Ihr Tonfall deutet eher in Richtung niederes Rheinland. Klären Sie uns doch bitte auf.

Arvid Herrmann (AH): Sehr gerne, aber erst einmal herzlichen Dank für das Stipendium und diese Gelegenheit, mal über mich und meinen Werdegang nachzudenken. So etwas geht ja im Alltag gerne unter. Ich bin als ältestes von drei Kindern in einem Haushalt geboren, der von einer Bibliotheksassistentin organisiert wurde (meiner Mutter), während ein ehemaliger Oberfeldwebel der Bundeswehr für Zucht und Ordnung gesorgt hat (mein Vater). Ein Teil meiner Familie kommt aus dem Rheinland, und auch wenn ich eigentlich keinen Dialekt habe, passe ich mich einfach zu schnell meinem Gegenüber an. Mein Vorname hat seine Wurzeln in der Tat im Altnordischen und bedeutet so viel wie starker Adler oder Adler im Sturm. Meine beiden Brüder heißen Cedric und Gerrit, meine Eltern waren also offensichtlich von nordisch klingenden Namen begeistert und wollten sich bei der Auswahl der Namen wohl nicht so weit im Alphabet nach unten bewegen. Es ruft sich auch einfacher auf dem Spielplatz.

DFG: Sie sind promovierter Pflanzenbiologe. Wann und wie wurden Weichen in diese Richtung gestellt?

AH: Als Kind war ich schon immer fasziniert vom Forschen, hauptsächlich von Dinosauriern und Ausgrabungen. Ich wollte also Saurierforscher werden, mit einer Prise Indiana Jones. Die Faszination für die Forschung und Naturwissenschaft hat sich im Gymnasium fortgesetzt, wobei ich abseits der Naturwissenschaften nicht unbedingt immer ein Einserkandidat war. Obwohl meine Eltern keine Akademiker sind und auch meine beiden Brüder Karrieren außerhalb des akademischen Betriebs eingeschlagen haben, wollte mein Vater gerne, dass ich Medizin bei der Bundeswehr studiere. Das musste ich ihm leider ausschlagen, da ich mich auf Biologie eingeschossen hatte und schon damals wusste, dass ich in diesem Fach promovieren möchte. Nach der Kriegsdienstverweigerung mit 18 Jahren war das somit schon der zweite Ungehorsam des ältesten Sohnes. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, hatte ich in den folgenden Jahren auch noch mein Coming-Out, mit dem meine Familie erstmal lernen musste umzugehen. Das klingt jetzt alles nach dem neusten „Coming of Age“-Drama eines Streaming-Anbieters, war es glücklicherweise aber nicht, da ich sehr verständnisvolle Eltern habe, die mich immer unterstützt haben. Beide kamen mich in den ersten Jahren meines Biologiestudiums in Tübingen auch häufig besuchen und füllten mir den Kühlschrank. Nur konnten sich beide anfangs – noch viel weniger als ich – vorstellen, dass ein Universitätsstudium abseits bekannter Berufsbilder wie Anwalt, Arzt oder Lehrer etwas anderes sein könne als brotlos. Für sie war es einfach immer wichtig, dass ich einen Plan habe, und am besten noch einen mit einer Absicherung. Brotlos wollten mich meine Eltern am Ende nämlich nicht sehen.

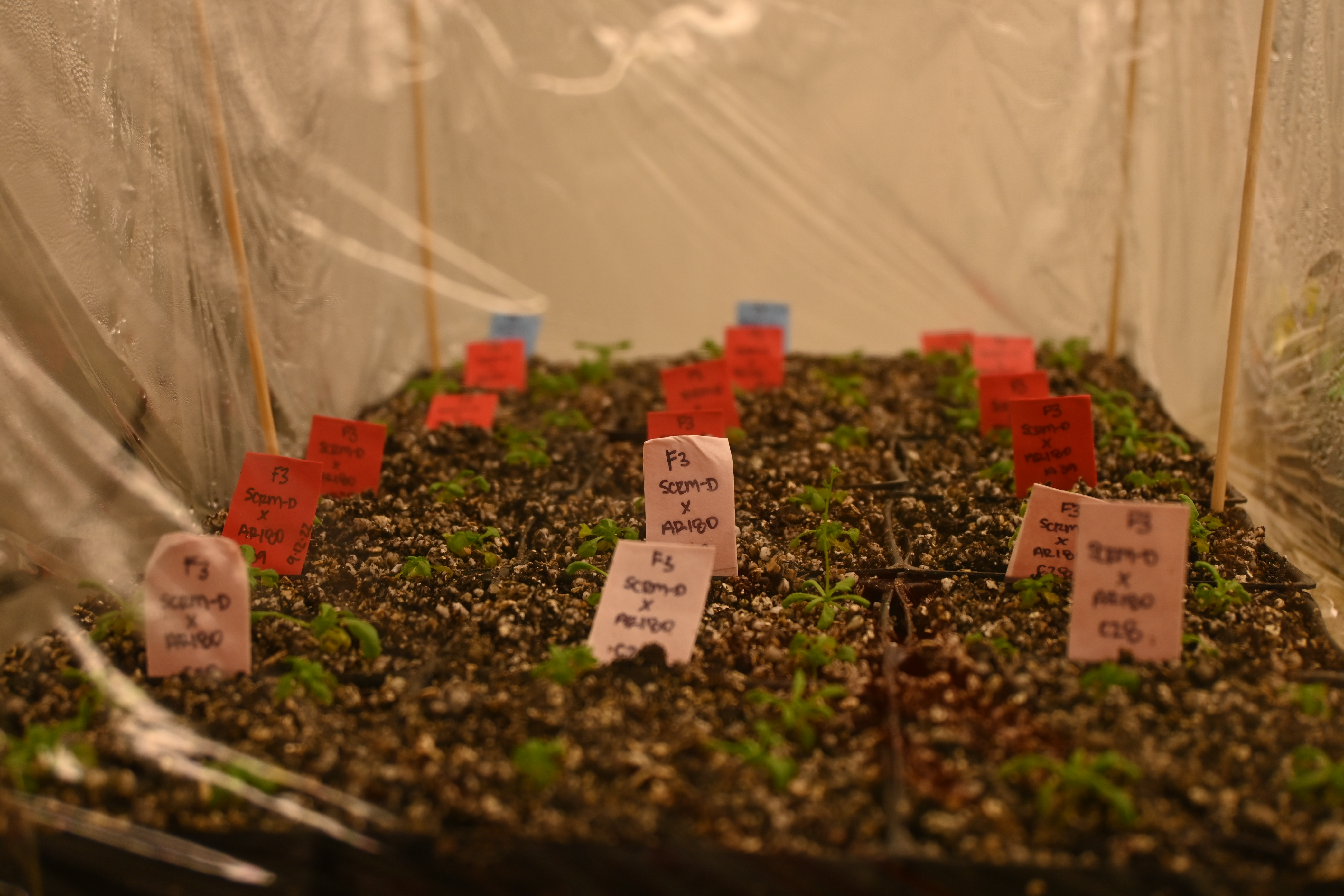

Ackerschmalwand im Pflanzenraum.

© Privat

DFG: Und Sie selbst, hatten Sie diesbezüglich keine Sorgen und abseits eines forschungsbezogenen Studieninteresses keine Neigungen zur „Brotlosigkeit“, etwa Musik, Kunst oder Schauspielerei?

AH: Meine Neigungen zur Brotlosigkeit habe ich in der Tat erst so richtig mit dem Beginn des Studiums ausgebaut, nämlich in der Theatergruppe „Szenario“ der Universität Tübingen. Dort ließ man mich unter anderem den Lord Henry Wotton im Dorian Gray „geben“ und alle meinten, die Rolle sei mir auf den Leib geschnitten. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das ein Kompliment war. Lord Henry ist eine explosive Mischung aus intellektueller Brillanz und Arroganz, und ich bin mir nicht sicher, welchen Aspekt ich „natürlicher“ verkörpern kann. Die Entscheidung überlasse ich Anderen (lacht). Wir hatten mit „The Importance of Being Earnest“ auch noch ein anderes Stück von Oscar Wilde im Repertoire. Eigentlich eine grottenschlechte Verwechslungskomödie, aber mit schönen Rollen, zum Beispiel der eines Priesters, der in eine Gouvernante verknallt ist. Das hat viel Spaß gemacht und war eine großartige Zeit.

DFG: An der Universität Tübingen haben Sie über Ihre Theaterkarriere hinaus im Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen (ZMBP) mit einer Arbeit zu Zellteilungsmechanismen in der Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) promoviert, eine Pflanze, die Sie schon seit dem Grundstudium faszinierte. Ist das Thema für eine wissenschaftliche Karriere nicht zu eng?

AH: Sie meinen, weil man den Ackerschmalwand weder kennt noch essen kann? Nein, das ist ein ganz zentraler Modellorganismus für die Pflanzenbiologie, vergleichbar etwa mit der Drosophila oder dem Zebrafisch. Allerdings mit dem wesentlichen Unterschied, dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss, meine Modellorganismen nach einer Versuchsreihe in die Komposttonne zu entsorgen. Der andere Grund meiner Fokussierung lag an meiner früheren Mentorin, Prof. Dr. Sabine Müller, die sich mittlerweile ihre Forschungsgruppe an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg etabliert hat und die mich während meines Studiums und der Promotion sehr gut gefordert und gefördert hat. Ich war im Studium nie unbedingt unter den Allerbesten, aber mein Motto ist: „Zwar nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, aber ich flackere“ (lacht). Deshalb hatte ich mich auch früh in meinem Biologie-Studium um einen Praktikumsplatz bemüht, denn mit Fleiß kann man viel erreichen. Sabine hat mir eine Chance gegeben und manchmal ist eine Chance alles, was man braucht. Aus der Praktikumsstelle wurde dann innerhalb von sieben Jahren eine Bachelor-, Master- und Doktorarbeit. Sabine hat damit Ordnung und Perspektiven in mein studentisches Lotterleben gebracht.

DFG: In Ihrem Forschungsprojekt wollen Sie biochemische Zusammenhänge bei der Entwicklung von Stomata in Pflanzen aufklären. Für Nicht-Biologen: Was sind Stomata und welche Rolle spielen sie bei der Pflanzenentwicklung bzw. im Leben der Pflanzen?

AH: Stomata ist erst einmal die Pluralform von Stoma, der aus dem Griechischen entlehnten Bezeichnung für eine Spaltöffnung, gewissermaßen eine Pore in der „Haut“, der Epidermis von Pflanzen. Über die Stomata regulieren Pflanzen ihr Verhältnis zur Umwelt. Sie brauchen möglichst viele für einen optimalen Gasaustausch, und möglichst wenige zum Schutz vor schädlichen Bakterien, Viren oder Pilzen, also ein klassischer Zielkonflikt. In der Entwicklung der Pflanzen gibt es einen Zeitpunkt, in dem sich bestimmte epidermale Stammzellen entweder zu Stomata entwickeln oder aber in Epidermiszellen ausdifferenzieren. In einem Screening wurden kleine bioaktive Moleküle identifiziert, die spezifisch in die Differenzierung eingreifen und diese beeinflussen können. Wie sie dies schaffen, haben wir noch nicht vollumfänglich verstanden. Diese Vorgänge auf verschiedenen Ebenen – genetisch, biochemisch, biophysikalisch etc. – zu verstehen, ist klassische Grundlagenforschung, allerdings gibt es auch hier translationale Aspekte und mögliche kommerzielle Anwendungen. Das Verständnis über die Wirkungsweise von bioaktiven Molekülen auf Pflanzen hat vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung eine besondere Relevanz. Die globale Erwärmung wird ohnehin schon bestehende Probleme wie die wachsende Resistenz von Schädlingen gegen Pestizide, die Verschlechterung von Bodenqualität oder schwindende Wasserressourcen noch einmal dramatisch verschärfen. Die Möglichkeit, durch Eingriffe in die Pflanzenbiologie notwendige Anpassungen zu beschleunigen, kann hier zahlreiche Vorteile mit sich bringen, darunter eine höhere Kohlenstoffbindung oder höhere Ernteerträge.

Arvid Herrmann bei einer Präsentation.

© Privat

DFG: Da lastet doch eine große Verantwortung auf den Schultern eines nur kleinen Wissenschaftszweigs, oder?

AH: Das kommt ein wenig auf die Perspektive an. Die Grundlagenforschung mag hier verglichen mit den Riesen in den Lebenswissenschaften wie zum Beispiel der Krebsforschung als ein kleines Feld erscheinen, doch gerade hinsichtlich möglicher Anwendungen wird das Feld schnell riesig. Denken Sie nur an Pflanzenzüchter, Saatguthersteller oder andere Spieler im globalen „Agro-Business“. Die Wichtigkeit der Forschung an den Grundlagen der Stomata-Entwicklung können Sie aber auch an der Herkunft der finanziellen Mittel für die Gruppe von Keiko Torii hier an der University of Texas erkennen.

DFG: Das müssten Sie für Nicht-Kenner der US-amerikanischen Forschungslandschaft etwas näher erläutern.

AH: Keiko hat Mittel des Howard Hughes Medical Institute (HHMI), einer privaten Stiftung, die mit einem Stiftungsvermögen von über 22 Mrd. USD nicht nur den Janelia Research Campus in Virginia finanziert, sondern auch im Umfang von jährlich derzeit etwa 1 Mrd. USD lebenswissenschaftliche Forschung an Hochschulen und vergleichbaren akademischen Einrichtungen in den USA. Eine Entsprechung in Deutschland in Sachen Finanzierung und Ausstattung wären wahrscheinlich die Max-Planck-Institute. Das HHMI fördert, was es in den Lebenswissenschaften für wichtig bzw. zentral hält. Im Gegensatz zu den Max-Planck-Instituten fördert HHMI jedoch nicht ein freistehendes Institut, sondern eine vielversprechende Person im Einzelnen. Nun ist Geld nicht alles, aber gerade diese HHMI-Mittel schaffen viele Freiheiten und erlauben es, ein Forschungsthema mit entsprechenden Personalressourcen und guter Ausstattung zu bearbeiten.

DFG: Die Ackerschmalwand ist als „Unkraut“ vermutlich nicht so teuer. Wofür brauchen Sie denn eine aufwändige Ausstattung?

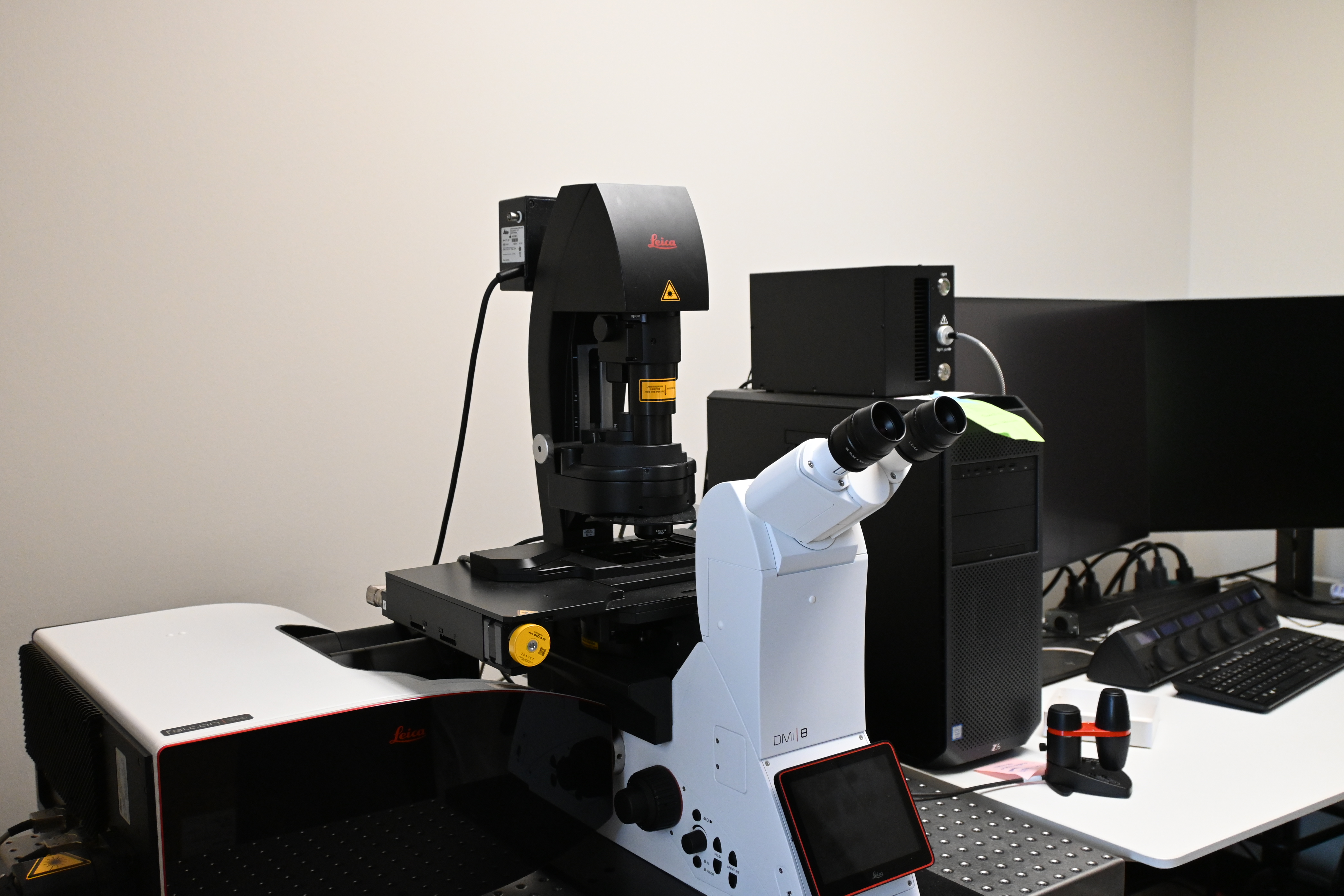

AH: Sie haben Recht, unsere Forschungsobjekte könnten Sie sich auch auf dem Weg ins Labor vom Grünstreifen der Bundesstraße auflesen, aber damit haben Sie noch keine wissenschaftlichen Fragen beantwortet, die publikationsreif wären. Dafür brauchen Sie Pflanzräume voller genetisch genau definierter Pflanzenlinien, sie brauchen Laborausstattung zur Manipulation der Pflanzen und Sie brauchen vor allem Analysegeräte zur Erzeugung der Daten. Neben etlichen biochemischen und biophysikalischen Geräten sind das vor allem bei uns Mikroskope, aber eben nicht solche, wie sie schon mal unter dem Weihnachtsbaum für den allerjüngsten wissenschaftlichen Nachwuchs stehen, sondern Konfokalmikroskope von Herstellern wie Leica oder Carl Zeiss. Solche Geräte tasten das Präparat scheibchenweise mit so geringer Lichtintensität ab, dass Sie nichts abtöten und trotzdem etwas „sehen“ können. Das setzen wir mal in Anführungszeichen, weil die bildgebenden Verfahren nicht nur eine präzise Optik erfordern, sondern auch viel Rechnerei und Tricks mit fluoreszierenden Mitteln. Das alles macht die Geräte teuer und Beobachtungszeiten an ihnen entsprechend knapp. In der Gruppe von Keiko sind wir in der glücklichen Position, ein neues Konfokalmikroskop von Leica sowie von Zeiss zu haben, aber auch zusätzlich noch ein paar ältere Modelle, die noch regelmäßig genützt werden und zu unserer freien Verfügung stehen. Da ich einer der wenigen Zellbiologen im Labor bin, deren Forschung sehr mikroskopielastig ist, habe ich sehr viel Mikroskopieerfahrung gesammelt und weise nun offiziell Kolleginnen und Kollegen an diese Gerätschaften ein.

DFG: Das klingt nach einem fast schon paradiesischem Forschungsumfeld.

AH: Ja, Keiko ist eine exzellente Wissenschaftlerin, die es uns durch ihr sehr gut ausgestattetes Labor und ihre Unterstützung ermöglicht, uns in der Wissenschaft zu etablieren. Jedoch führt sie ihr Labor eher nach industriellen Kriterien, also vorwiegend ergebnisorientiert. Um es in einfachen Worten auszudrücken, man muss „abliefern“, was zu einem hohen Arbeitspensum führen kann, dann halt auch am Wochenende.

DFG: Wochenendarbeit scheint in den USA doch insgesamt eher die Regel als die Ausnahme zu sein, oder?

AH: Ja, Work-Life-Balance klingt zwar amerikanisch oder wenigstens englisch, ist aber offensichtlich nicht in den USA erfunden worden. Zehn Stunden am Tag, dazu noch Arbeit an Wochenenden gelten hier als normal und selbstverständlich, gerade bei all jenen, die mit einem zeitbegrenzten Visum nach Amerika kommen. Ich bin nicht sicher, ob die Arbeit dann auch immer effizient ist, denn Ideen kommen einem ständig während der Durchführung eines Projekts, die wichtigen Fragestellungen aber eher beim Duschen oder Joggen, seltener an der Bench im Labor. Aber man geht trotz alledem zu oft am Wochenende ins Labor und glänzt nicht durch Abwesenheit.

Campus der UT Austin.

© Privat

DFG: Auch nicht an den Samstagen, an denen ganz Austin zu den „Longhorns“ ins Football-Stadion mitten auf dem Campus strömt?

AH: Ich war ehrlich gesagt noch nie in einem Football-Stadion, dort ist mir zu viel Testosteron und betrunkener, amerikanischer Patriotismus um das Spielfeld herum (lacht). Nein, ich mache zwar selbst gerne Sport, früher war das vor allem Fechten, Crossfit und Zumba, aber der Hochschulsport hier in Austin hat mich nie wirklich gepackt. Ist ja auch eher was für die junge Studierende und Graduate-Students, die sich noch begeistern lassen wollen und für die es kostenlos ist.

DFG: Noch einmal kurz zurück in den sechs- oder gar siebentägigen Laboralltag. Lassen sich da nicht viele Vorgänge automatisieren?

AH: Wenn wir über industrielle Maßstäbe sprechen würden, dann ließen sich bestimmt viele der Handgriffe der Messungen und sogar der Analysen automatisieren, aber in unseren relativ kleinen Labormaßstäben ist noch sehr viel Handarbeit gefragt, gelegentlich auch nervtötende repetitive Arbeit. Wir müssen uns auch mit so banalen Dingen wir Mehltau beschäftigen, den es in einem modernen Industriebetrieb nicht gibt, wohl aber in einem alten Gemäuer wie hier an der University of Texas. Da hilft nur Entsorgen, Putzen, Umziehen in andere Räume, bis das Lüftungssystem den Mehltau von Neuem verteilt. Wesentlich ist aber, dass wir mit unserer Forschung oftmals im Dunkeln tappen. Für eine Automatisierung von Vorgängen müsste man schon eine gewisse Ahnung davon haben, wo es denn langgehen sollte. Klar, wir schauen immer auch nach effizienzsteigernden Maßnahmen, aber im Zentrum unseres Interesses steht der Erkenntnisgewinn, nicht die Automatisierung von Prozessen, selbst wenn das Brot trocken und entsprechend hart ist.

DFG: Wie wird es denn mit Ihrer wissenschaftlichen Karriere weitergehen?

AH: Langfristig würde ich schon gerne in der akademischen Forschung bleiben und mich dort von der „Werkbank“ hin an eine Stelle qualifizieren, auf der Forschungsfragen und die Methoden zu ihrer Beantwortung entwickelt werden. Anders gesagt, noch bin ich gerne eine Labormaus, doch sehe ich schon einen Horizont dahinter. Ob ich ihn erreiche, wird vor allem davon abhängen, ob ich in der hier verbleibenden Zeit die für einen erfolgreichen Antrag auf eine Forschungsgruppenleiterstelle notwendigen Veröffentlichungen noch fristgerecht fertigbekomme. Covid hat mich da um acht Monate zurückgeworfen, die ich in Deutschland verbringen musste auf Grund covid-bedingter Einreisbeschränkungen in die USA, und das alles, nachdem das Lab von Seattle nach Austin gezogen war. Sie sehen also, dass einen manchmal die äußeren Umstände dazu zwingen, nicht nach Plan vorgehen zu können. Während dieser Zeit waren meine Kolleginnen und Kollegen in Tübingen sehr hilfsbereit und hilfreich und ich konnte zeitweise sogar deren Labor verwenden. Jedoch warf mir die Pandemie schon reichlich Sand ins Getriebe und dieser Sand ist bis heute noch zu spüren. Aber zurück zum Thema, ich bin dankbar, dass die DFG die Fristen für Anträge wie zum Beispiel im Emmy Noether-Programm entsprechend verlängert hat, um doch noch Chancen zu haben, wieder in Deutschland als hoffentlich dann Gruppenleiter Fuß zu fassen, auch wenn das sehr herausfordernd ist. Auf der anderen Seite bin ich mittlerweile aber auch für meine Punktlandungen bekannt, also dann und erst dann ein gestecktes Ziel zu erreichen, wenn es zählt. Schauen wir also mal. Die Kunst, so scheint es mir, liegt wohl darin, eine ökologische Nische in der Wissenschaft zu finden. Da liegen wir in Deutschland wohl irgendwo im Mittelfeld zwischen Vielfalt und großen Monokulturen.

Modernstes Konfokamikroskop.

© Privat

DFG: Lassen Sie uns noch kurz über Texas sprechen. Wie lebt es sich dort als jemand, der in Calw groß geworden ist und in Tübingen studiert hat?

AH: Es war ja nicht einmal Calw, sondern der Ortsteil – im Englischen würde man sagen „Hamlet“ – Speßhardt mit gefühlt unter 200 Einwohnern. Das ist mentalitätsmäßig wahrscheinlich gar nicht so verschieden vom ländlichen, also überwiegenden Teil von Texas. Nur fuhren die 200 Speßhardter mit weniger als acht Zylindern unter der Motorhaube zum Supermarkt, hantierten nicht mit großkalibrigen Schrotflinten herum und keiner trug einen riesigen weißen Hut. Aber mit dem ländlichen Teil von Texas habe ich hier in Austin ja nur sehr wenig zu tun und wenn man mal von der Glut-Hitze über weite Strecken des Jahres, dem riesigen weiten Himmel und dem sehr hellen Licht in Texas absieht, könnte man Austin auf für eine XXL-Version von Tübingen halten, eine akademisch und von der Universität dominierte und sehr liberale Insel in einer eher ländlich geprägten Umgebung. Aber lange oder gar dauerhaft könnte ich mir – trotz des großartigen Essens in der Stadt – ein Leben in Austin nicht vorstellen, von Texas ganz zu schweigen.

DFG: Dann möchten wir uns herzlich für dieses Gespräch bedanken und Ihnen wünschen, dass es Sie bald wieder zurück nach Deutschland führen wird, möglichst in ein Umfeld, in dem Sie Ihre Forschung noch weiter und zu unser aller Wohl ausbauen können.