„In Amerika gewesen“: Deutsche Forschende in den USA und Kanada im Gespräch

Dr. Tiziana Gelmi Candusso

(25.02.22) Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert mit dem Forschungsstipendium und seit 2019 mit dem Walter Benjamin-Stipendium die Grundsteinlegung für wissenschaftliche Karrieren durch Finanzierung eines eigenen, unabhängigen Forschungsvorhabens im Ausland und seit 2019 auch in Deutschland. Ein großer Teil dieser Stipendien wird in den USA und zu einem kleineren Teil auch in Kanada wahrgenommen, Ausdruck einer in vielen Disziplinen und in besonderem Maße in den Lebenswissenschaften herrschenden Überzeugung, dass es hilfreich für die Karriere sei, „in Amerika gewesen“ zu sein. In einer Reihe von Gesprächen möchten wir Ihnen einen Eindruck von der Bandbreite der DFG-Geförderten vermitteln. In dieser Ausgabe schauen wir, wer sich hinter der Fördernummer GE 3103 verbirgt.

DFG: Liebe Frau Dr. Gelmi Candusso, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen. Ist das heute ein typischer Tag während Ihres Forschungsaufenthalts in Toronto und wenn ja, wie sieht ein solcher Tag aus?

Tiziana Gelmi Candusso (TGC): Herzlichen Dank auch von meiner Seite für Ihr Interesse an meinem Lebenslauf und auch dafür, das Gespräch in Englisch zu führen. Es ist schon eine Weile her, dass ich mein Deutsch gebraucht habe und im Englischen fühle ich mich derzeit deutlich wohler. Wie meine Routinen an einem Tag wie diesem ausschauen? Zunächst einmal muss ich mich um meine beiden Kinder kümmern, also schauen, dass sie aufstehen, sich anziehen, frühstücken und sich für die Kita fertig machen. So gegen 9 Uhr morgens habe ich sie dann dort abgeliefert und kann mich meinem Arbeitstag als Wissenschaftlerin widmen. Derzeit sitze ich viel am Computer und programmiere zum Beispiel statistische Analysen oder Bewegungsmodelle von Tieren in der Stadt oder ich schreibe an einem Paper. Da gibt es sehr viel zu tun, so viel, dass ich oft kaum raus an die frische Luft komme, bevor ich am Nachmittag dann die Kinder wieder abhole und den Abend mit der Familie verbringe.

DFG: Spanisch und Italienisch waren Ihre ersten beiden Sprachen und Ihr Vorname zeigt in Richtung eines bekannten Malers der Renaissance in Venedig. Das klingt nach einer spannenden Familiengeschichte.

TGC: Sie haben Recht, obgleich die Wahl meines Vornamens weniger mit Tizian zu tun hat als mit Tiziana, einer verstorbenen Schulfreundin meiner Mutter, und man erhoffte sich wohl, dass ich so nett werden würde wie diese Tiziana. Ich wurde in Lima geboren, der Hauptstadt Perus, und meine Eltern stammten aus Bergamo und Lecco in Italien, so dass meine ersten beiden Sprachen Italienisch und Spanisch waren. Wir wären dann während meiner Kindheit fast wieder zurück nach Italien gezogen, doch nach dem Ende der internen militärischen Auseinandersetzungen in Peru sind wir dann doch geblieben. Ich bin dann im Alter von 18 Jahren wieder zurück nach Italien gegangen, um in Padua an einer der ältesten Universitäten in Europa zu studieren. Dort traf ich auch meinen Ehemann. Wir sind dann gemeinsam für das Master-Programm nach Triest gezogen und von dort für die Master-Arbeit mit dem Erasmus-Programm nach Deutschland. Wir waren insgesamt acht Jahre in Deutschland, unsere beiden Kinder sind dort zur Welt gekommen, wir haben dort promoviert und mein mittlerweile etwas rostiges Deutsch habe ich dort gelernt. Das war allerdings nicht immer ganz so einfach, weil die akademische Blase, in der wir uns meistens bewegten, doch schon sehr englischsprachig dominiert ist.

DFG: Wir sprechen gerade miteinander in Englisch und diese Sprache scheint mittlerweile so etwas wie eine lingua franca des modernen Europa geworden zu sein. Sie persönlich haben eine pan-europäische Bildungsgeschichte und haben am Erasmus-Programm teilgenommen. Würden Sie sich als Teil einer „Erasmus-Generation” sehen und wenn ja, wie würden Sie sie beschreiben?

TGC: Sicher, wir haben zusammen mit Menschen aus allen Teilen Europas und der übrigen Welt promoviert, weil die wissenschaftliche Ausbildung in Deutschland mittlerweile sehr international geworden ist. Ich hätte allerdings ohne das Erasmus-Programm von diesen Vorzügen nur wenig mitbekommen.

DFG: Bevor wir über Ihre Zeit in Deutschland sprechen, lassen Sie uns bitte noch ein wenig weiter zurückgehen und über Ihr Interesse an der Biologie sprechen. Wann begann dies und sind Ihre Geschwister auch Biologen geworden?

TGC: In Peru habe ich eine sehr gute Schule besuchen dürfen, das Newton College. Teil des Lehrplans beinhaltete eine Station im tropischen Regenwald, wo wir bereits ab der sechsten oder siebten Klasse kleine Forschungsprojekte an der dortigen Flora und Fauna durchführen konnten. Wir sollten uns Methoden zum Sammeln von Daten ausdenken und die dann in der Praxis auch umsetzen. Wir sind nachts mitten durch den Regenwald gestiefelt, was auf der einen Seite zwar ziemlich unheimlich war, auf der anderen Seite aber eine Seite der Biologie zeigte, die nicht in den Schulbüchern vorhanden war. Diese Gelegenheit, ganz praktisch mit biologischen Projekten in Berührung zu kommen, hat sicherlich zu meiner innigen Verbindung mit der Natur beigetragen. Für das Internationale Baccalaureate konzentrierte ich mich auf die Konvektionszone von Biologie, Geografie und Chemie und schrieb meine Abschlussarbeit über die räumliche Verteilung von Fröschen. Ich habe sie rund um die Station der Schule im Regenwald herum aufgenommen, sie anhand von bereits bestehenden Tonaufzeichnungen nach ihren jeweiligen Lauten zu unterscheiden gelernt. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht – wie kann man danach nicht von den Naturwissenschaften fasziniert sein? Meine Haupteinflüsse waren damals die ersten Naturkundelehrer in der Oberschule, Herr Ash und Herr Bruggers. Die Schule ist vermutlich auch für meinen Bruder der Grund gewesen, sich den Ingenieuwissenschaften zu verschreiben und es zeigt, wie wichtig eine gute frühe Schulausbildung für Karrieren in Natur- und Ingenieuwissenschaften ist.

DFG: Ihre Master-Arbeit haben Sie an der Universität Triest und am GEOMAR über „Effects of Climate Change on Algae and Benthic Invertebrates” gemacht. Warum dieser Fokus und was waren die Ergebnisse?

TGC: Ja, das war eine großartige Erfahrung zusammen mit Professor Martin Wahl im Labor für Marine Ökologie auf der Ostsee an „Sandkasten-Ökosystemen” zu arbeiten. Mein Interesse galt seinerzeit den räumlich verteilten Effekten des Klimawandels – wie verschieden also Organismen auf die sich verändernden Umweltbedingungen reagieren, je nachdem, wo sich die Populationen aufhalten und wie die jeweiligen Bedingungen vor Ort sind. Um das zu untersuchen, habe ich lebende Organismen aus zwei verschiedenen Populationen entnommen, eine in der Nordsee und eine in der Ostsee, und habe deren Reaktionen gegenüber klimatischen Veränderungen auf mikroskopischer Ebene untersucht. Wir hatten uns als Untersuchungsobjekte eine Alge (Fucus vesiculosus) und einen Seestern (Asterias rubens) ausgesucht, die beide sehr häufig in Nord- und Ostsee vorkommen. Die beiden verschiedenen Lebensräume boten sich deshalb an, weil der eine wiederkehrende sauerstofffreie Bedingungen und sehr starke Temperaturschwankungen hat, während im anderen die Bedingungen weniger harsch sind. Wir haben untersucht, wie sich die photosynthetische Produktivität der Algen und die Überlebensfähigkeit der Seesterne unter sehr sauerstoffarmen Bedingungen entwickelt. Letztendlich haben wir festgestellt, dass die Organismen aus der Ostsee sehr viel besser mit den Bedingungen klar kamen als die aus der Nordsee, vermutlich weil sie eine harschere Umwelt gewöhnt sind. Seesterne sind ziemlich trickreich, muss ich zugeben, und es war nicht einfach, sie unter sehr sauerstoffarmen Bedingungen zu untersuchen, weil sie dann aus der Wasseroberfläche auftauchen. Ich musste sie also für meine Master-Arbeit mit einem Netz überlisten und wenn man einmal Seesterne überlistet hat, dann gibt es eigentlich kaum noch unüberwindbare Hindernisse.

DFG: Sie sind für Ihren Postdoc-Aufenthalt in die Gruppe von Marie-Josée Fortin an der University of Toronto gegangen. Hätte es auch eine andere Gruppe an einer anderen Hochschule sein können und wenn nein, warum nicht?

TGC: Nein, die Gruppe von Professor Fortin war das einzig sinnvolle Umfeld für mein Forschungsprojekt. Sie ist die Autorin einer der Arbeiten, die ich wiederholt in meiner Doktorarbeit zitiert habe, und als ich erfuhr, dass sie in Toronto die Ökologie des städtischen Raums aus sehr verschiedenen Perspektiven erforscht, wusste ich, dass ich in ihre Gruppe wollte. Wenn es um Themen wie Ökologie und städtischer Raum, Verhältnis von Spezien zu Lebensraum oder Modellierungsfragen geht, ist ihre Gruppe eine der besten weltweit und ich habe bereits jede Menge zur Habitat-Modellierung lernen können, mehr sogar, als ich mir erhofft habe. Der Aufenthalt hier gibt mir zudem die Gelegenheit, mich mit verschiedenen Programmiersprachen anzufreunden und Teil einer Hochschule zu sein, die als die beste in ganz Kanada gilt. Schließlich muss man noch erwähnen, dass Toronto eine überraschend reichhaltige Wildbiologie hat, also ist der Ort für mein Forschungsprojekt schon optimal gewählt.

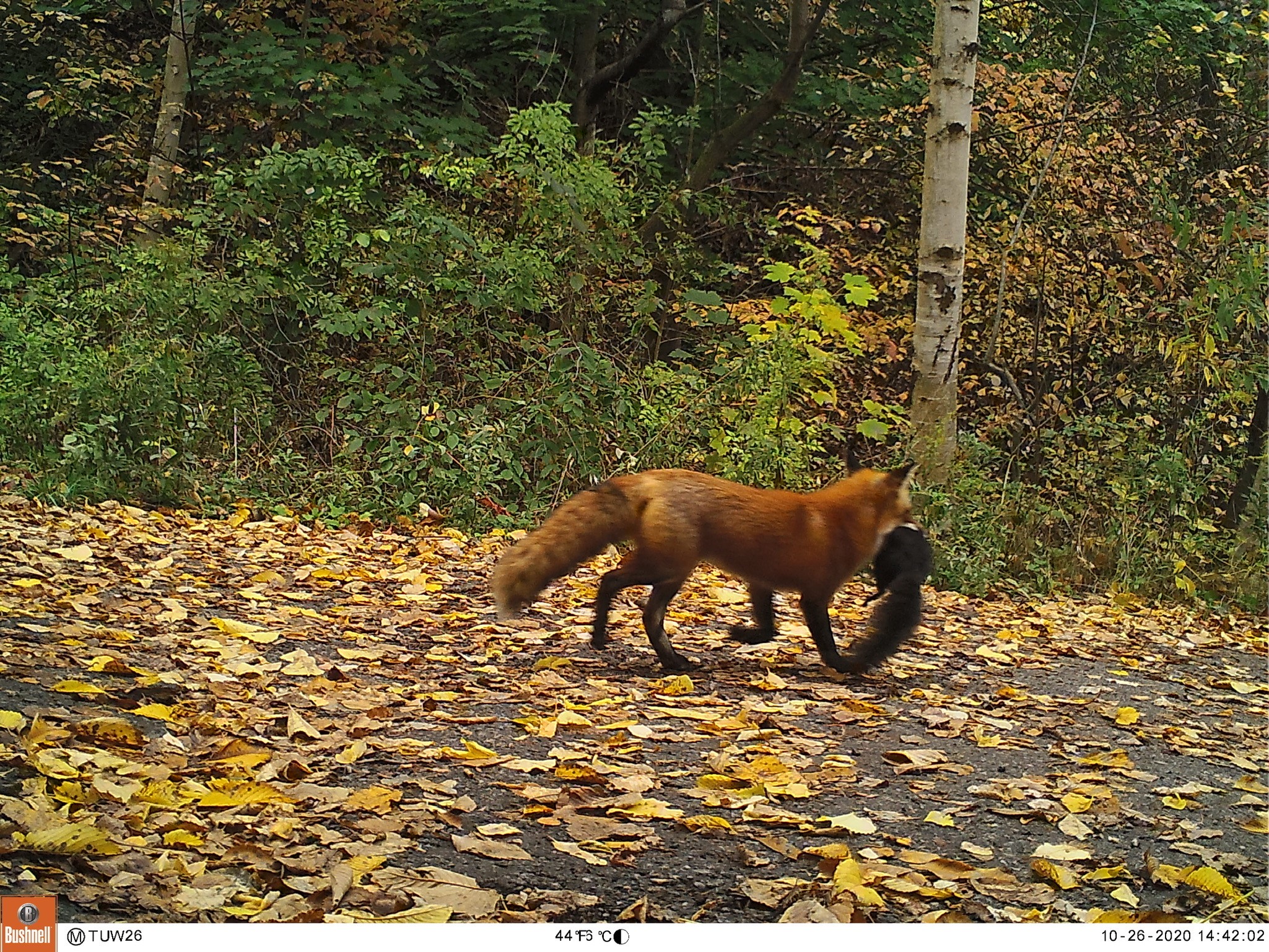

Rotfuchs mit Beute

© Privat

DFG: Ja, Sie haben Recht – Toronto kommt einem nicht sofort in den Sinn, wenn man über wildlebende Tiere nachdenkt. Sie sind im September 2019 in Toronto angekommen, etwa drei Monate, bevor Covid-19 das Leben in der Stadt stark einzuschränken begann, jedenfalls aus der Perspektive der dort lebenden Menschen. War das von Vorteil, um die Wildbiologie der Stadt besser beobachten zu können?

TGC: Ja, der Shut-Down hat zunächst in der Tat die Tiere stärker in die Stadt und an Orte geführt, an denen sie sich normalerweise nicht aufhalten würden. Die Menschen waren ja weitgehend zu Hause. Sichtungen von Füchsen und Coyoten bei Tageslicht waren da keine Seltenheit. Mit zunehmender Dauer gingen die Menschen aber wieder vor die Türe. Zwar blieben die Geschäfte geschlossen, aber die Menschen gingen dafür verstärkt in die Parks, was sich dann wiederum für unsere Methoden der Beobachtung wilder Tiere nachteilig auswirkte. Eine unserer Methoden sind Fotofallen in Parks oder Wäldern der Stadt und die wurden dann sehr sehr häufig von Menschen ausgelöst und entsprechend stieg der Bedarf an Speicherplatz für die vermeintlichen „Wildfotos” sprunghaft an. Glücklicherweise konnten wir aber mit Dan Morris und einem von Sara Beery entwickelten Programm zur automatisierten Bilderkennung kooperrieren. Beide hatten schon im Projekt „AI for Earth” zusammengearbeitet, das uns auch dabei half, die vielen anfallenden Fotos schnell zu klassifizieren. Zudem hat uns Covid bei der Sammlung und Analyse von Kotproben behindert, also ja, die Pandemie hat das Projekt schon stark beeinflusst. Auf der anderen Seite hat sie uns aber auch zur Suche nach bereits vorhandenen Datensätzen gehen lassen und dank der wirklich sehr kollaborativen Atmosphäre zwischen Universität und öffentlicher Verwaltung konnte ich Bewegungsdaten von Füchsen und Coyoten analysieren, die bereits von der Gruppe von Professor Brent Patterson in Zusammenarbeit mit dem Ministry of Natural Resources and Forestry zusammengetragen worden waren.

DFG: Sammlung von Daten sieht nach einem Projekt aus, bei dem man sehr gut auch auf die Hilfe von Laien zurückgreifen könnte, und Sie pflegen einen aktiven Account bei Twitter. Interagieren Sie mit der wissenschaftlich interessierten Öffentlichkeit und was ist Ihre Motivation, wenn Sie über Ihre Forschung twittern?

TGC: Teil unsere Projekts sind eine ganze Reihe von Kameras, die wir in der Stadt verteilt aufgestellt haben, und twittern hilft hier sehr, die Bedenken und Sorgen oder gar die Abwehrhaltung gegenüber den Kameras zu adressieren. Obwohl wir hier einige Verluste an Diebe zu beklagen hatten, sehen wir doch insgesamt ein freundliches Interesse der Leute an den Wildtieren der Stadt und man schätzt sehr, dass wir sagen können, was so nachts in den Gärten passiert, während die Leute schlafen. Twitter ist aber auch ein wichtiges Werkzeug für die Kommunikation unter Forschern selber, um von einander zu lernen oder Kollaborationen anzubahnen. Ich kann nur jedem dazu raten, selbst wenn es nur dazu dient, bei der Forschungsliteratur a jour zu bleiben.

DFG: In Göttingen haben Sie an einem Workshop für „Scientific Writing” teilgenommen. Ging es dabei um die Kommunikation von Forschung an eine interessierte Öffentlichkeit oder eher um die wissenschaftlichen Papers?

TGC: Eigentlich beides, es geht ja um die „Story”, die erzählt werden will. Die Fähigkeit, diese „Story” aufzuschreiben und zu kommunizieren, also zu erläutern, was sich durch das Forschungsprojekt ergeben hat, ist ein wesentlicher Bestandteil des Forschenden. Wir forschen, um die Grenzen des Wissens auszudehnen, aber wenn wir nicht kommunizieren können, was wir rausgefunden haben, dann bleibt unsere Arbeit unvollständig.

DFG: Wie unterscheidet sich die Atmosphäre in einer Forschendengruppe in Nordamerika von einer Gruppe in Deutschland, etwa am Deutschen Primatenzentrum? Ist man in Ihrer Gruppe in Kanada kollaborativer?

TGC: In Deutschland war ich Teil einer Kollaboration von Professor Katrin Heer an der Universität Marburg und Professor Eckhard Heymann am Deutschen Primatenzentrum. Meine Dissertation war also das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen einem Verhaltensökologen und einer Pflanzengenetikerin und so konnte ich von beiden Disziplinen lernen. Es gibt jede Menge an Kollaborationen in Deutschland und sie erweisen sich als sehr fruchtbar in der Forschung. Jedoch sehe ich auf dieser Seite des Atlantiks eine noch größere Offenheit zur Zusammenarbeit. Wenn Sie hier mit einem anderen Forscher über gemeinsame Forschungsinteressen sprechen, ergibt sich sehr schnell eine Zusammenarbeit. Dieses Niveau an kollaborativem Spirit, das ich den USA – das erlebe ich in meiner Zusammenarbeit mit der Urban Wildlife Network Initiative – und hier in Kanada sehe, ist nur schwer zu erreichen. Da gibt es eine Haltung, die lautet: „let´s build it together” und „let´s write it together”.

Kojote durch Fotofalle festgehalten

© Privat

DFG: Ihr Forschungsprojekt beschreibt eine Landschaft inmitten Torontos, die dem untrainierten Auge eines Touristen regelmäßig verborgen bleibt. Könnten Sie ein wenig mehr über die Lebensräume von Coyoten und Rotfüchsen im Stadtgebiet erzählen?

TGC: Wenn Touristen in die Stadt kommen, dann sehen sie zumeist nur den CN Tower, das Aquarium, die hohen Gebäude in Downtown und den Streifen direkt am See. Dabei übersehen sie ein wichtiges Merkmal der Stadt, nämlich das System von Wasserläufen, das sich hinter den Hochhäusern erstreckt und sich durch die gesamte Stadt zieht. Zusammen mit Golfplätzen, großen Parks und den Grünflächen entlang der vielen Gleisanlagen in der Stadt bilden sie Lebensraum und Bewegungskorridore für Wildtiere. Eine auf den ersten Blick urban stark verdichtete Fläche wie Toronto hat sehr viele und heterogene Grün- und Wasserflächen, die eine reichhaltige und vielfältige Fauna ermöglicht, die wiederum die Lebensgrundlage für eine gesunde Population von Raubtieren wie Füchse oder Coyoten bildet.

DFG: Was ist das Ziel Ihres gegenwärtigen Forschungsprojekts und worin liegt der gesellschaftliche Nutzen? Wie wollen Sie also dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen?

TGC: Ziel meines Projekts ist eine genauere Abschätzung des Beitrags wildlebender Füchse und Coyoten zur Verbreitung von Pflanzensamen in der Stadt. Welche Spezies sie verbreiten und wie weit die Verbreitung reicht. Erlauben sie die Ausbreitung urbaner Wälder auch in einem stark fragmentierten Stadtbild oder fördern sie die Verbreitung invasiver Pflanzen? Wie könnten wir es verhindern, wäre Letzteres der Fall? Teil des Projekts beinhaltet das Sammeln und die Analyse von Kotproben, bei der wir mit der Gruppe von Professor Peter Molnar von der University of Toronto zusammenarbeiten, um auch die Übertragung von Infektionskrankheiten beim Menschen zu verstehen. Was also als eine Untersuchung zu der ökologischen Rolle der Wildtiere begonnen hat, ist mittlerweile zu einem eher multidimensionalen Projekt zur Anwesenheit von Wildtieren in der Stadt geworden, das viele Studierende der University of Toronto durch Praktika oder Hospitationen involviert. Dass so ein Projekt eine größere Zahl von Studierenden für das Thema begeistern kann, macht die Welt gewiss schon zu einem besseren Ort. Wird es die Welt insgesamt verbessern? Ja, denn durch ein verbessertes Verständnis des Miteinanders von Wildbiologie und Kulturraum verändert sich auch das Verhältnis der Menschen zu Wildtieren, weg von Angst und hin zu einer verbesserten Ko-Existenz.

DFG: Sie analysieren Kotproben von Füchsen und Coyoten aus Toronto. Was sind da die größten Überraschungen bislang?

TGC: Wegen Covid-19 kommen wir erst in diesem Jahr zur Analyse der gesammelten rund 300 Proben und ich bin mir sicher, sie werden einige Überraschungen enthalten.

DFG: Beziehen Sie auch Ihre Familie und Kollegen in das Sammeln von Daten ein?

TGC: Ja, auf jeden Fall meine Familie und das geht schon deutlich über nur „einbeziehen” hinaus. Ich zerre sie gewissermaßen an Wochenende gerne raus, um Kotproben oder Speicherkarten aus den Fotofallen einzusammeln. Das ist immer ein guter Grund, gemeinsam hinaus in die Natur zu gehen und ein wenig Zeit miteinander zu verbringen.

DFG: Ihre Forschung berührt of die Konfliktzone von menschlichen Aktivitäten und wildlebenden Tieren. Können Sie sich dabei an ethischen Richtlinien orientieren?

TGC: Ich habe damit eigentlich nur am Rande zu tun und es gibt da wirklich eine Menge Organisationen, die sich mit dem Schutz der Interessen von Wildtieren befassen. Meine Forschung konzentriert sich eher darauf, auf welche Weisen die urbanen Verdichtungsräume Platz für Wildtiere lassen und wie die Wildtiere ihn nutzen und um unsere menschlichen Aktivitäten herumnavigieren. Der beste Rat, den man allerdings grundsätzlich geben kann, lautet, neutral zu bleiben: Solange wir nicht mit den Wildtieren interagieren, werden sie uns auch natürlicherweise meiden.

DFG: Haben Sie eine persönliche Richtschnur für Forschung mit und an Tieren?

TGC: Wenn ich mit Tieren arbeite, halte ich mich an die dafür bestehenden Regelwerke, da gibt es glücklicherweise für jede Spezie spezifische, von Ethik-Kommissionen erstellte Richtlinien. Da müssen Sie sich stets Genehmigungen einholen, bevor Sie mit der Arbeit loslegen können. Das ist zwar oft ein etwas langwieriger Prozess doch für Tiere und für die Forschenden ein Segen.

Dr. Tiziana Gelmi Candusso mit Familie

© Privat

DFG: Was sind Ihre Pläne für die kommenden fünf bis zehn Jahre?

TGC: Der Plan ist eigentlich, weiterhin am Thema Wildbiologie im urbanen Umfeld zu arbeiten – da gibt es noch viel zu entdecken. Das Feld ist allerdings auch sehr kompetitiv und ich konkurriere mit Menschen, die rund um die Uhr arbeiten können und wollen. Glücklicherweise werden die Kinder schnell groß und dank der familienfreundlichen Förderpolitik der DFG kann ich meine Karriere mit dem Großziehen zweier Kinder unter einen Hut bringen. Ich bin daher hoffnungsvoll, in der Zukunft in dem Feld arbeiten und dabei auch Mentor für Studierende sein zu können.

DFG: Gibt es neben der Forschung noch andere Bereiche, die Sie interessieren, also zum Beispiel Kunst oder Musik?

TGC: So viel freie Zeit habe ich gar nicht, aber wenn ich mal ein paar Minuten für mich selber habe, dann nutze ich die Ruhe gerne zum Lesen, Backen, Schwimmen oder im Winter auch Schlittschulaufen.

DFG: Was sind Ihre bislang schönsten Erinnerungen und Orte in Kanada und was sollte man unbedingt bei einem Besuch in Toronto erleben?

TGC: Toronto ist eine der aufregendsten Städte, die ich bislang kennengelernt habe, vor allem im Hinblick auf die kulturelle Vielfalt. Sie können hier Restaurants und Geschäfte aus allen Ecken der Welt finden, was mir als einem Menschen mit vielfältigem kulturellen Hintergrund schon sehr entgegenkommt. Sie können also überall auf der Welt hinreisen, ohne dabei die Stadtgrenzen zu verlassen und das ist vor allem dann sehr nützlich, wenn Sie mal Heimweh bekommen sollten. Ich finde hier zum Beispiel eine italienische Bäckerei, die mich sofort zurück nach Italien versetzt, oder ich finde ein Geschäft, das alle Leckereien aus meiner peruanischen Kindheit anbietet, oder ein Bistro, das belgisches oder deutsches Bier anbietet. Innerhalb von nur wenigen Minuten können Sie auch die Stadt komplett hinter sich lassen, dann nämlich, wenn Sie entlang der Flüsse spazieren gehen oder 15 Minuten mit der Fähre rausfahren auf eine der Inseln vor der Stadt. Was Sie auch nicht verpassen sollten, ist das Royal Ontario Museum, ein Aufenthalt am Seeufer oder ein Besuch der vielen Parks mit ihren Swimming Pools oder Eislauf-Bahnen, je nach Jahreszeit.

DFG: Letzte Frage: Worüber können Sie lachen?

TGC: Über eine Menge Dinge kann ich lachen, vor allem aber über die Zufälligkeiten, die sich daraus ergeben, kleine Kinder um sich herum zu haben – sie sind zwar harte Arbeit, machen aber sehr viel Spaß. Auch geht die Zusammenarbeit mit Undergraduate-Studierenden selten ohne Lachen vonstatten, vor allem, wenn wir gemeinsam Bilder aus den Fotofallen identifizieren. Einmal haben wir eine Mülltüte als Stinktier identifiziert.

DFG: Dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass Ihre beiden Kinder Sie weiterhin zum Lachen bringen können und dass Sie in der Lage sein werden, Familie und eine erfolgreiche Karriere gleichzeitig zu meistern. Herzlichen Dank für die Zeit und die Einblicke in die Vielfalt der Wildtiere in Toronto. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute.