„In Amerika gewesen“: Deutsche Forschende in den USA und Kanada im Gespräch

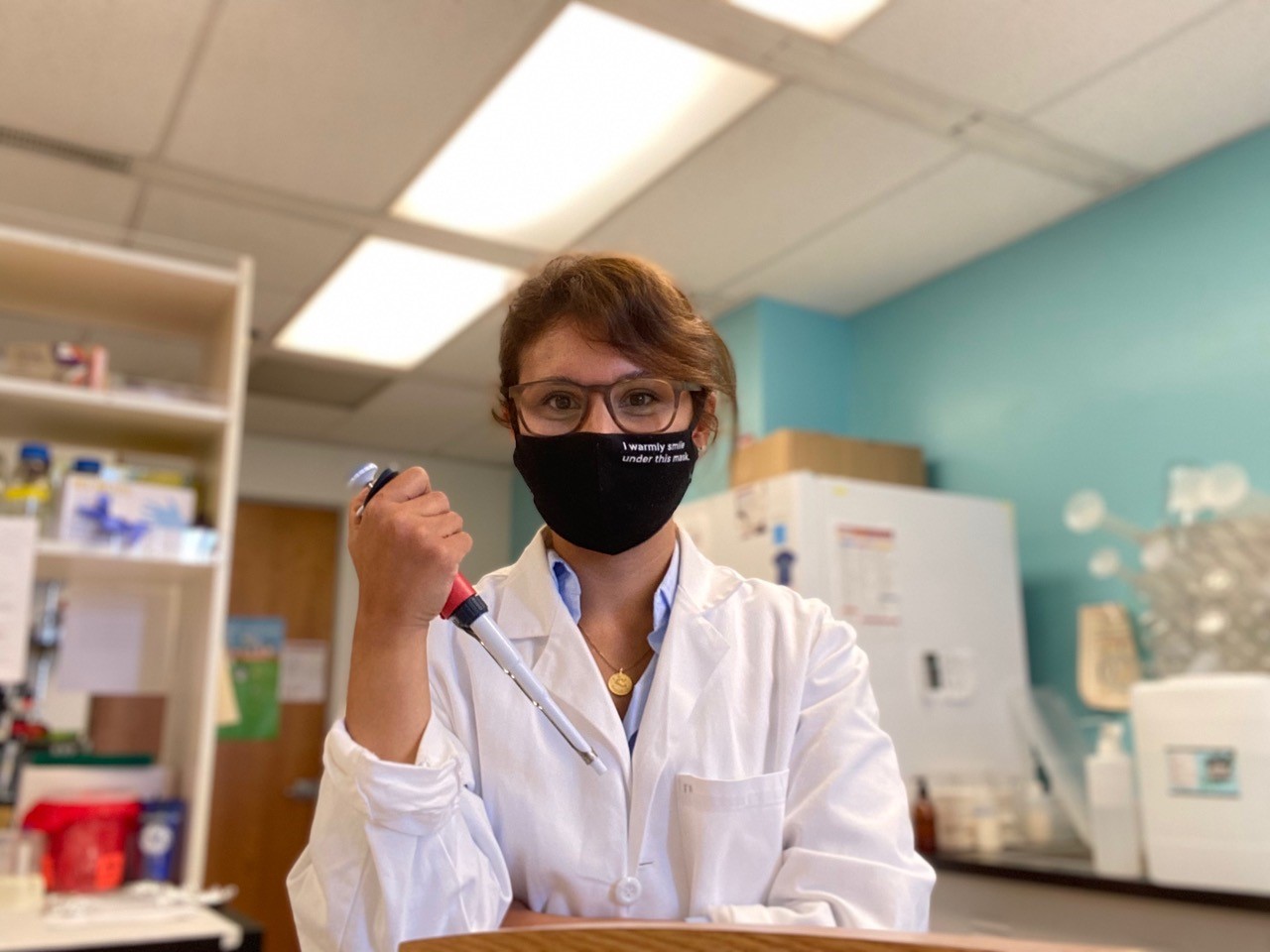

Sinem Koç-Günel im Labor

© Privat

(16.03.21) Die klinische Lungenforscherin Sinem Koc-Günel ist seit August 2020 als Stipendiatin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) Postdoc in der Gruppe von Amy Ryan (Firth) am Hastings Center for Pulmonary Research der University of Southern California (USC) in Los Angeles. Sie forscht dort an neuen Methoden zur Behandlung einer seltenen Erkrankung der Lunge und sprach mit dem Nordamerika-Büro der DFG unter anderem über ihr derzeitiges Forschungsthema, ihre Geschichte als „Kind mit Migrationshintergrund“, ihre beruflichen Ziele, das Leben in Los Angeles (LA), die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel dort und über Surfen.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert mit dem Forschungsstipendium und seit 2019 mit dem Walter Benjamin-Stipendium die Grundsteinlegung für wissenschaftliche Karrieren durch Finanzierung eines eigenen, unabhängigen Forschungsvorhabens im Ausland und seit 2019 auch in Deutschland. Ein großer Teil dieser Stipendien wird in den USA und zu einem kleineren Teil auch in Kanada wahrgenommen, Ausdruck einer vor allem in den Lebenswissenschaften immer noch herrschenden Überzeugung, dass hilfreich für die Karriere sei, „in Amerika gewesen“ zu sein. In einer Reihe von Gesprächen möchten wir Ihnen einen Eindruck von der Bandbreite der DFG-Geförderten vermitteln. In dieser Ausgabe schauen wir, wer sich hinter der Fördernummer KO 5803 verbirgt.

DFG: Liebe Frau Dr. Koc-Günel, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen. Sie haben nach einem sehr guten Abitur am Wöhlergymnasium in Frankfurt am Main das getan, was man häufig von sehr guten Absolventen erwartet, nämlich Medizin studiert. Wenn Sie zurückblicken, war Medizin eher Ihr eigenes Interesse, oder spielten da Erwartungen Ihrer Umwelt eine größere Rolle?

Sinem Koc-Günel (SKG): Gute Frage und Dank für die Möglichkeit, in einem Gespräch über solche Aspekte meines Werdegangs zu reflektieren. Aber erst einmal ein herzliches Dankeschön an die DFG für ein Stipendium, mit dem ich zum einen unter anderem Reparaturmechanismen der Lunge erforschen kann, zum anderen – und das mit meiner Familie – nochmal ein völlig neues Umfeld kennenlernen darf, nämlich Los Angeles. Wissenschaft bei Sonnenschein und in Strandnähe, es könnte nicht besser sein.

Zu Ihrer Frage: Die Entscheidung ergab sich wohl als Ergebnis zweier auf mich seinerzeit sehr einflussreicher Frauen, nämlich meiner Mutter und meiner Biologielehrerin in der Oberstufe. Meine Mutter war Arzthelferin und nahm mich gelegentlich mit zur Arbeit und Frau Crasemann hat mir einen enormen Spaß an der Biologie vermitteln können. Wenn Talent auf Begeisterung trifft, dann stellen sich Weichen eigentlich von selbst. Zudem ist meine Cousine, die so eine Art ältere Schwester für mich war, ebenfalls Medizinerin geworden.

DFG: Hätte es noch andere mögliche Weichenstellungen gegeben?

SKG: Schon möglich. Ich hatte am Wöhlergymnasium neben dem Leistungsfach Biologie noch Musik als Leistungsfach, spielte gut genug Klavier, um ansprechend Chopins cis-moll Nocturne aufführen zu können und vermochte im Abi ein spätes Streichquartett von Beethoven gut genug zu analysieren, dass es meine Gesamtnote nicht gefährdet hat. Aber einen Beruf wollte ich deswegen aus der Musik nicht machen, halte mich aber insofern schadlos, als ich mittlerweile mit einem Musiker und Komponisten verheiratet bin. Er hält mir übrigens auch derzeit mit der Betreuung unseres mittlerweile fast Zweijährigen den Rücken frei, was ich hier an der Westküste sehr zu schätzen weiß.

DFG: Sie sind als Kind türkischer Einwanderer in Frankfurt am Main groß geworden. Was hatte Ihre Eltern dorthin verschlagen?

SKG:Meine Eltern kommen aus Zentralanatolien oder auch Kappadokien, ganz grob aus der Nähe von Kayseri, wenn Ihnen das was sagt. Meine Mutter entstammt einer dortigen Sippe von Teppichwebern, mein Vater war gelernter Polizist. Sie sind beide wohl dem Beispiel des Vaters meiner oben erwähnten Cousine gefolgt, der Anfang der 70er Jahre nach Deutschland gekommen war. Meine Mutter lernte in Deutschland Arzthelferin, mein Vater blieb mit Tätigkeiten erst für die Bundesbahn, später für den Frankfurter Flughafen seinem Berufsbild in gewissem Maße treu und irgendwann machten sie sich auch in Deutschland mit einem kleinen Taxi-Unternehmen selbständig, ganz klassisch meine Mutter im Büro, mein Vater am Steuer. Die haben sich richtig hochgeackert. Wenn mein jüngerer Bruder oder ich ihnen mal als zu verwöhnt erschienen, erinnerten sie uns gerne daran, dass sie als Kinder in der Türkei auch im Winter ohne Schuhe umherlaufen mussten. They have come a long way und sie haben wirklich dafür gesorgt, dass es uns Kindern sehr viel bessergeht, als es womöglich in der Türkei der Fall gewesen wäre. Für mein Klavierspiel wurde sogar ein Instrument angeschafft. Entsprechend musste auf ein besseres Auto verzichtet werden. Da wären auch andere Ausgänge aus derartigen Zielkonflikten möglich gewesen, Blockflöte und Benz zum Beispiel, aber ich bekam ein Klavier. Das kann ich meinen Eltern eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen.

DFG: Zentralanatolien klingt in deutschen Ohren erst einmal sehr konservativ im Hinblick auf geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen. Sie und auch Ihre Eltern fallen da etwas aus dem Rahmen, oder?

Koç-Günel mit Familie am Pazifik

© Privat

SKG: (lacht) Dazu müsste ich ein wenig länger ausholen, darf ich?

DFG: Gerne.

SKG: Das ist in der ländlichen Türkei von Dorf zu Dorf sehr viel verschiedener, als Sie das vielleicht vermuten. Das Dorf, in dem meine Eltern groß geworden sind, war nicht konservativ. In unserem Dorf ließ man auch christliche Missionarinnen walten. Eine davon wurde meine „Tante“ Ruth. Sie brachte während ihrer acht Jahre in Anatolien meiner Großmutter Lesen und Schreiben bei, konnte sie zwar nicht zum Christentum bekehren, aber immerhin schloss meine Großmutter ab irgendeinem Punkt Jesus in ihre Gebete mit ein. Dank Tante Ruth, die jetzt wieder in Siegen lebt und zu der wir noch besten Kontakt haben, war ich wahrscheinlich häufiger in einer Kirche als in einer Moschee, will sagen: Meine erfolgreiche Integration in Deutschland und die meiner Eltern beruht auf zahlreichen Faktoren.

DFG: Welche davon wären noch erwähnenswert?

SKG: Da sind Schulen sehr wichtig. Ich bin am Ben-Gurion-Ring in Frankfurt-Bonames groß geworden. Das ist sozialer Wohnungsbau, „project“ würde man in den USA sagen, mehrere Tausend Menschen auf engem Raum, ganz kleiner Akademikeranteil, sehr hoher Anteil mit Migrationshintergrund. Ich bin dort erst mal zur August-Jaspert-Schule gegangen, wo man es offensichtlich sehr gut versteht, aus auch schlechteren Voraussetzungen hervorragende Ergebnisse zu schöpfen. Weiter ging es dann am Wöhlergymnasium, zu dessen Alumni so berühmte Namen zählen wie Erich Fromm oder Elias Canetti. Auch dort konnte ich von einer extrem motivierten und guten Lehrerschaft profitieren und den schuleigenen Gartenbau und Honig genießen. Ich wurde dann später noch Stipendiatin der Hertie-Stiftung und der Böll-Stiftung. Dort traf ich irgendwann mal Cem Özdemir und konnte Nettigkeiten mit ihm austauschen. Bei der Hertie-Stiftung legt man auch Wert auf Integration in eher traditionelle Verhaltensnormen, deshalb erwähne ich übrigens auch den Freiherrn Knigge in meinem Lebenslauf.

DFG: Ich bemühe mich, korrekt zu bleiben. Lassen Sie uns auf Ihr Forschungsgebiet zu sprechen kommen. Was interessiert Sie an der Lymphangioleiomyomatose (LAM), einem Leiden, an dem in Deutschland nur wenige hundert Menschen leiden?

SKG: 200 bis 300 schätzt man, fast ausnahmslos Frauen. Ich bin ihnen in der Uni-Klinik in Frankfurt begegnet, wohin Dr. Christina Smaczny die allermeisten Fälle aus Deutschland zusammengezogen hat. Dort ist die Krankheit darum nicht so selten, aber, um Ihre Frage zu beantworten, Empathie trifft meine Motivation wohl am ehesten. Eine Krankheit, zu deren Beforschung es wenig Geld gibt, weil sie sehr selten ist, und die fast ausschließlich Frauen und Kinder betrifft, diese aber umso heftiger, das sind schon gute Gründe für mich. Darüber hinaus lassen sich auch an LAM Reparaturmechanismen der Lunge oder für die Lunge studieren und Fortschritte dort wären natürlich ein wunderbarer Nebeneffekt.

DFG: Was untersuchen Sie da genau und worauf dürfen wir in Zukunft hoffen, wenn wir an der Lunge erkranken sollten?

SKG: Aktuell versuche ich, ein 3D-Modell der LAM in der Petrischale zu etablieren. Dazu werden Zellen von LAM-Patienten reprogrammiert und in induzierte pluripotente Stammzellen umgewandelt. Das Ziel ist, es ein Lungenorganoid, also eine Art „Mikrolunge” in der Petrischale zu erstellen, basierend auf den induzierten pluripotenten Stammzellen, die das erkrankte Gen (TSC2) beinhalten, um uns dann zu ermöglichen weitere Signalwege zu finden, die nicht so funktionieren, wie sie eigentlich sollten.

DFG: Ist man bei den zur Anwendung kommenden Techniken in den USA schon weiter als in Deutschland? Ich denke da an den Umgang mit induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) oder Werkzeuge wie Crispr-Cas9.

SKG: In manchen Gebieten sind sie in den USA ein wenig weiter. Aber der Unterschied liegt vor allem darin, dass sich hier viele schlaue Köpfe bündeln, da hier Forscher aus aller Welt zusammenkommen. Das ist in Deutschland natürlich aufgrund der Sprache nur bedingt möglich. Die meisten gehen ins englischsprachige Ausland und entsprechend bildet sich hier in Nordamerika dann ein internationales Netzwerk mit den verschiedensten Expertisen und Techniken aus aller Welt, was den Weg zu innovativen Ideen erleichtert. Gleichzeitig bündeln sich Forschungsressourcen, weil die Forschung hier ein wenig besser bezuschusst wird als in Deutschland. Ebenso ebnet die weniger hierarchische Struktur am Arbeitsplatz die Kreativität (ja ob man es glaubt oder nicht, in der Forschung ist Kreativität gefragt) und die Produktivität. Es herrscht das Motto, der PI ist nur so gut wie seine Forscher und selbst der “Head of the Department” wird gedutzt.

Erste Erfolge auf dem Surfbrett

© Privat

DFG: Wie sieht Ihr Alltag in Los Angeles aus?

SKG: Ich arbeite mit Zellkulturen und Zellkulturen wollen versorgt bleiben. Sie diktieren also Eckpunkte meines Alltags und, weil Zellkulturen keine Wochenenden kennen, dann auch meine Sonntage. Wir sind erst im August nach LA gekommen, also mitten in den Lockdown. Das normale Leben im Labor habe ich demnach noch kaum mitbekommen können, weiß aber den Rat meiner Forschungsgruppenleiterin und meiner Kolleginnen sehr zu schätzen. Ja, es sind fast alles Frauen und das ist schon eine besondere und in meinen Augen auch sehr produktive und inspirierende Atmosphäre. Es herrscht hier auch etwas von einer Art Aufbruchsstimmung, das scheint in Kalifornien typisch zu sein. Wir haben an der USC mit Techniken wie CRISPR-Cas9 schon Erfolge in der Behandlung von zystischer Fibrose erzielen können und hoffen, künftig in weiten Bereichen der Behandlung erkrankter Lungen erfolgreich zu sein, also nicht nur bei LAM.

DFG: Wenn Sie einen Blick in Ihre persönliche Zukunft wagen wollen, was steht nach Ihrer Rückkehr nach Deutschland an?

SKG: Erst einmal die Habilitation.

DFG: Wirklich? Es gibt doch mittlerweile zahlreiche und sehr attraktive alternative Qualifizierungswege für eine Professur.

SKG: Das mag sein, aber haben Sie schon mal als Medizinerin in einem Krankenhaus gearbeitet? Ich kann mir da so viele Stethoskope um den Hals hängen, wie ich will, ich höre immer noch die Frage: „Wo ist denn der Herr Doktor?“ Ich war dann auch schon mal als Notärztin unterwegs mit so einer orangen Jacke, wo hinten dick und fett „Notarzt“ draufsteht, und trotzdem ging der Blick erstmal an den Kollegen (Sanitäter oder auch Fahrer). Das wird sich mit einer Habilitation natürlich auch nicht ändern, aber krankenhausintern hat das immer noch einen hohen Stellenwert. Ich möchte mir halt alle Türen offenhalten und Habilitation und Forschungsgruppenleitung schließen sich ja nicht gegenseitig aus. Zudem möchte ich vor allem auch lehren und meine Erfahrungen weitergeben. Ich plane, das alles in Frankfurt zu tun, denn dort lebt meine Familie. Ich muss noch mal genauer in die Habilitationsordnung schauen, was da an Publikationen und Impact gefordert wird, doch bin ich ganz zuversichtlich, diese Hürden meistern zu können.

DFG: Sie werden bis Mitte kommenden Jahres aber noch in Los Angeles sein. Gibt es da Dinge, die Sie in Frankfurt nicht tun können und die Sie möglicherweise vermissen werden?

SKG: Seit vergangenem Jahr gehe ich sonntags mit meinem Surfbrett an den Strand (ja, ich habe mir eins gekauft) und lerne da gerade in einer sehr netten Gruppe, socially distanced, versteht sich, wie man auf so einem Brett stehen und sich wieder an den Strand tragen lassen kann. Ich gehe mal davon aus, dass ich das in den kommenden Monaten so gut in den Griff bekommen werde, dass ich es daheim in Frankfurt vermissen könnte.

DFG: Aber Sie gehen doch nicht an den Strand, sondern fahren oder nutzen den ÖPNV?

SKG: Klar, wir nehmen das Auto. Es gäbe da zwar auch etwas ÖPNV, doch von der Nutzung wurde mir dringend abgeraten. Ich bin nicht sonderlich ängstlich und an einem sozialen Brennpunkt in Frankfurt groß geworden, doch LA ist nochmal ein Stück weniger vertrauenseinflößend und ich bin fremd hier.

DFG: Von was wird denn einem in Los Angeles noch abgeraten?

SKG: Einzuatmen. Spaß beiseite, das Ausmaß an Luftverschmutzung hier ist schon erschreckend, akut auch wegen der vielen Waldbrände. Ich wartete vergangenen Herbst auf eine Sendung von Zellen auf Trockeneis aus Frankfurt und machte mich, nachdem ich die Zuversicht verloren hatte, mit dem Auto auf die Suche nach dem Lieferwagen von Fed-Ex. Schon ein kleines Stück weiter raus roch es überall nach Ruß und die Tiere flohen aus dem Wald in die Gärten der Vorstädte. Aber auch chronisch hat man hier ein Riesenproblem. Ich sah vor kurzem eine Lunge eines vierzigjährigen Nichtrauchers, die in LA als „gesund“ durchgewunken wird. Die sah nicht so gut aus, man weiß freilich aber nicht, ob das Organ gesund ist, bis man es sich ex-situ angeschaut hat.

DFG: Sind Sie derzeit auch in die Erforschung von Covid-19 eingebunden?

SKG: Ja, wie auch bereits in Frankfurt im Bereich der Nachsorge, was mich dann allerdings in die Kategorie der „National Interest Exception“ beförderte und die Einreise im August extrem erleichterte. Insgesamt hat Covid-19 meinem Forschungs- und Interessengebiet einen enormen Aufmerksamkeitsschub beschert, aber ich denke, dass die Wissenschaftssysteme in Deutschland und den USA gut genug aufgestellt sind, nicht nur auf akute Bedarfe zu reagieren. Ja, als Klinikerin möchte ich natürlich Patienten helfen, ich kann es aber umso erfolgreicher, je besser ich die Grundlagen ihrer Leiden verstehe. Das Verständnis beginnt dann aber vor allem in der Petrischale, also im Labor, und einen entsprechenden Freiraum von der direkten Patientenversorgung finde ich daher sehr wünschenswert. Aber, wie gesagt, ich will mich da gar nicht beklagen, wir müssen ja noch nicht mal im Sommer auf Schuhe verzichten. Doch wenn ich auf der einen Seite sehe, wie in den Krankenhäusern geschuftet wird und auf der anderen Seite überlegt die Politik, wie die Luftfahrtbranche durch die Covid-Pandemie kommen kann, da würde ich glatt noch eine Pilotenausbildung anhängen wollen, allein der Wertschätzung wegen.

DFG: Das brauchen Sie nicht, die DFG schätzt Sie auch ohne Fluglizenz sehr. Herzlichen Dank für das unterhaltsame Gespräch. Dann wünschen wir Ihnen einen raschen Stand auf dem Surfbrett und zum anderen natürlich viel Erfolg bei Ihren beruflichen Vorhaben und wir wünschen uns allen die auch in Ihrer Arbeit angestrebten Durchbrüche bei der Behandlung von Lungenerkrankungen.