„In Amerika gewesen“: Deutsche Forschende in den USA und Kanada im Gespräch

Dr. Henrik Larsson

© Privat

(29.11.21) Die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft (DFG) fördert mit dem Forschungsstipendium und seit 2019 mit dem Walter Benjamin-Stipendium die Grundsteinlegung für wissenschaftliche Karrieren durch Finanzierung eines eigenen, unabhängigen Forschungsvorhabens im Ausland und seit 2019 auch in Deutschland. Ein großer Teil dieser Stipendien wird in den USA und zu einem kleineren Teil auch in Kanada wahrgenommen. Dies ist Ausdruck einer in vielen Disziplinen und in besonderem Maße in den Lebens- und Naturwissenschaften herrschenden Überzeugung, dass es hilfreich für die Karriere sei, „in Amerika gewesen“ zu sein. In einer Reihe von Gesprächen möchten wir Ihnen einen Eindruck von der Bandbreite der DFG-Geförderten vermitteln. In dieser Ausgabe schauen wir, wer sich hinter der Fördernummer LA 4442 verbirgt.

DFG: Lieber Herr Dr. Larsson, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen. Sie werden ab 2022 als Assistenzprofessor für theoretische Chemie an der University of California (UC) in Merced eine Forschungsgruppe leiten. Das ist Ihnen sicherlich nicht an der Wiege gesungen worden, oder doch?

Henrik Larsson (HL): Nein, das waren andere Lieder, doch lassen Sie mich zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) aussprechen, mit deren Forschungsstipendium ich zwei Jahre lang in Pasadena am California Institute of Technology (CalTech) eigene Projekte verfolgen konnte. Zurück zu Ihrer Frage: Bauern und Handwerker singen zwar auch, doch diese Lieder handeln nicht von wissenschaftlicher Forschung, von molekularer Quantendynamik oder korrelierter Elektronenstruktur. Meine Eltern und der weit überwiegende Teil meiner Verwandtschaft arbeitet entweder in der Landwirtschaft oder schafft handwerklich. Mein Vater konnte leider nicht den Hof seines Vaters übernehmen und er wurde erst Schwerlastfahrer und dann Elektroniker. Man bewegt sich in unserer Familie immer noch ein gutes Stück diesseits der Theorie, vielleicht mit Ausnahme meiner Mutter, die in einer Apotheke arbeitete.

DFG: Wie und wann wurde dann Ihre Begeisterung für theoretische Chemie und einen Werdegang als Wissenschaftler geweckt? Waren Sie bereits in der Schule ein abgehobener Überflieger?

HL: Abgehoben definitiv nicht und Überflieger nicht gleich zu Beginn. Am Ende der Grundschule hatte ich sogar Probleme, eine Empfehlung für das Gymnasium zu bekommen. Meine Handschrift war unleserlich – sie ist es übrigens bis heute geblieben – und in Deutsch hatte ich wohl auch so meine Schwierigkeiten. Zum Glück schritt meine Mutter gegen die Realschulempfehlung ein und sorgte dafür, dass ich auf das Gymnasium gehen durfte. Dort wurde ich dann Schritt für Schritt Klassenbester, weniger aus Ehrgeiz, denn aus Neugierde für die Unterrichtsstoffe. In Sexta und Quinta trieb mich zunächst der Wunsch um, Erfinder zu werden, etwas später setzte ich mir dann als Berufsbild Chemieprofessor in den Kopf, freilich ohne eine Ahnung davon zu haben, was das eigentlich ist.

DFG: Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie sich in die Chemie verguckt haben?

HL: Ich glaube es war in der neunten Klasse. Ohne große Worte stellte der Lehrer zwei offene Flaschen nebeneinander. In einer war Salzsäure, in der anderen war Ammoniak, also eine starke Base. Was passierte? Über den beiden Flaschen bildete sich eine Rauchsäule aus Ammoniumchlorid, also Festkörper. Aus zwei Flüssigkeiten entstand über ihre jeweilige Gasphase ein Festkörper und das ohne Bunsenbrenner oder Knallpeng. Aus zwei so gegensätzlichen und gefährlichen Substanzen wurde zudem etwas, was Bestandteil von Lakritz und damit in Maßen ungefährlich und essbar ist. Das hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen.

DFG: Haben andere Fächer danach unter Ihrer neuen Liebe gelitten?

HL: Nein, mir lagen eigentlich alle Fächer sehr gut, mit Abstrichen bei Latein, Kunst und Sport, aber selbst das hat mich nicht nachhaltig traumatisiert. Ich verbringe viele Stunden meiner Freizeit in der freien Natur beim Wandern oder Joggen, kann Kunstmuseen viel abgewinnen und bringe hier und da gerne mal eine lateinische Phrase ein.

DFG: Wie sieht es mit Ihrem Musikinteresse aus?

HL: Mein Großvater war sehr musikalisch, hat davon aber nur den passiven Teil an mich vererbt. Ich mache zwar keine Musik, höre sie aber sehr gerne und recht breit gestreut, also von Barock über Jazz bis hin zu Metal.

DFG: Haben Sie sich in der Schule dann irgendwann einmal gelangweilt?

HL: Nein, nicht wirklich. Ich hätte die zehnte Klasse überspringen dürfen, fühlte mich dann aber auch ohne diese besondere Herausforderung intellektuell genügend ausgelastet. Nur so ganz am Ende, kurz vor dem Abi, konnte ich es nicht mehr erwarten, endlich an der Uni wieder neuen Fragen gegenüberzustehen. Fragen womöglich, auf die es noch keine Antwort gibt. Aber verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin kein Streber im klassischen, akademischen Sinne. Treckerfahren war für mich im Alter von 13 Jahren genauso wichtig wie Trigonometrie.

DFG: Sie haben sich dann für einen Bachelor in Chemie eingeschrieben. Landwirtschaft oder ein anderes Handwerk kamen für Sie trotz des Treckerfahrens nie in Frage?

HL: Nein, aber der Grund ist nicht, dass ich als Linkshänder zwei rechte Hände hätte oder Angst vor einem Muskelkater nach körperlicher Arbeit. Die Herausforderungen in einem Studium sind andere als in Handwerk oder Landwirtschaft. Haben Sie schon mal ein Schnitzel auf der Strecke zwischen Schweinestall und Fleischtheke gesehen? Darum kommen Sie als Bauer nicht herum. Das ist einer unter vielen Gründen, warum ich mittlerweile Vegetarier geworden bin, und halt Chemiker.

DFG: Sie haben sich dann mit einer exzellenten Bachelor-Arbeit auf den Pfad der physikalischen Chemie und der theoretischen Chemie begeben. Wie kam das und was bekommen Vater und Mutter zu hören, wenn sie fragen, was Sie beruflich treiben?

HL: Ich war schon in der Schule fasziniert von der Quantenmechanik und wie man damit Moleküle beschreibt. Während eines Praktikums an der Uni durfte ich als Schüler in die theoretische Chemie hineinschnuppern. Fasziniert hat mich, dass man alle Moleküleigenschaften wie die Farbe oder den Aggregatszustand mithilfe von Simulationen vorhersagen kann, ohne das Molekül überhaupt im Labor herzustellen. Chemie ist eine der wenigen Wissenschaften, bei der das so gut möglich ist. Im Gegensatz zum Beispiel zur Physik müssen wir uns nicht mit nebulösen Dingen wie Dunkler Energie umherschlagen, die man noch nicht wirklich versteht. Was meine Eltern, meine Familie und auch einen Großteil meines Freundeskreises angeht, mache ich mir schon länger keine großen Hoffnungen mehr, in den Details meiner beruflichen Arbeit verstanden zu werden, aber es tut der gegenseitigen Zuneigung keinerlei Abbruch. Es dauerte schon eine Weile, bis meine Eltern verstanden hatten, dass ich für meine Bachelorarbeit nicht nur aus Büchern abgeschrieben, sondern wirklich neu Erforschtes aufgeschrieben hatte.

DFG: Sie sind in Schleswig-Holstein aufgewachsen, zur Schule gegangen und haben an der Uni Kiel ihr Studium begonnen. Mittlerweile haben Sie Ihren Radius deutlich ausgeweitet, den Einzugsbereich der Waschmaschine Ihrer Eltern verlassen. Was war da der Auslöser?

HL: Las ich in einem Magazin von den wunderbaren Waschsalons im schwedischen Lund? Nein, ich bin aus anderen Gründen mit dem Erasmus-Programm während meines Master-Studiums dort gewesen und kann als ehemaliger Stubenhocker nur sagen: Jeder sollte mal ins Ausland gehen, denn, wer mal draußen war, kann das Drinnen besser verstehen und einordnen. Bei mir waren es sieben Monate in Schweden, eine prägende Zeit inmitten anderer Studierender aus ganz Europa. Englisch war Verkehrssprache, doch auch Schwedisch habe ich mir sehr schnell aneignen können, was angesichts meines Nachnamens kaum Applaus fand. Dabei bin ich nur zu 2/16 schwedisch durch Geburt und nicht einmal besonders sprachbegabt, was sich dann später bei meinen Versuchen in Richtung Hebräisch deutlicher zeigte, als es mir lieb sein darf.

DFG: Was hat Sie zu einem Forschungsaufenthalt nach Israel gezogen?

HL: Das war eher ein Zufall und der Tatsache geschuldet, dass nur eines von den zehn oder zwölf Papers, die ich für ein Forschungspraktikum kurz vor der Masterarbeit in die Hand gedrückt bekam, für mich verständlich formuliert war. Es stammte von David Tannor vom Weizmann Institute of Science im israelischen Rechovot. Dorthin bin ich für eine Zeit während meiner Promotion gegangen. Es musste damals alles sehr schnell gehen, was angesichts der Doppelbelastung mit der Masterarbeit eine ganz schöne Herausforderung war. Erst während des Fluges nach Israel hatte ich dann Zeit, in einen Reiseführer zu schauen, den ich mir kurz zuvor gekauft hatte.

DFG: In 2013 waren Sie nicht nur im schwedischen Lund, sondern auch – noch weiter weg von Kiel – im nordrheinwestfälischen Jülich im dortigen Hochleistungsrechenzentrum. Was hatte Sie dorthin verschlagen?

HL: Ich durfte dort als Gaststudent sein und bekam ein wenig Rechenzeit für Modellierungen, an denen ich seinerzeit arbeitete. Das war damals allerdings noch nicht so komplex, als dass ich es nicht auch an einem etwas kleineren Gerät als dem Jülicher Supercomputer hätte rechnen können. Doch so ein Umfeld inspiriert natürlich und ich bekam als Gaststudent meine Zeit an einer beeindruckenden Maschine, der JUQUEEN. Die gute Dame war damals Europas schnellster Computer.

DFG: Sie waren mit einem Forschungsstipendium der DFG am CalTech, um im Bereich der molekularen Quantendynamik und Elektronenstrukturtheorie zu forschen. Haben Sie sich dort wohlgefühlt? Zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen?

HL: Der DFG-finanzierte Forschungsaufenthalt war sehr ertragreich und eine Publikation mit mir als Alleinautor erfährt eine sehr gute Resonanz. Ich habe mich nicht nur am Institut wohlgefühlt, sondern auch im restlichen Pasadena. Es ist verglichen mit dem unmittelbar angrenzenden Los Angeles sehr europäisch, trägt aus gutem Grund den Spitznamen „Rosenstadt“ und liegt wenigstens einmal im Jahr im Zentrum des US-amerikanischen Interesses, dann nämlich, wenn im Rose Bowl Stadium eines der zahlreichen Endspiele im College Football ausgetragen wird und zu Neujahr eine Million Leute aus dem ganzen Land nach Pasadena pilgern, um sich die Rose Parade anzusehen.

Doch ein wenig anders als in Schleswig-Holstein

© Privat

DFG: Sie haben sich nach Abschluss des Forschungsstipendiums für einen weiteren Werdegang in den USA entschieden, also gegen eine Rückkehr nach Deutschland. Waren die Angebote der zahlreichen Programme für Forschungsgruppenleitung in Deutschland nicht attraktiv genug?

HL: Auf der Tagung des German Academic International Network (GAIN) 2019 in San Francisco habe ich mich in der Tat zum Emmy Noether-Programm beraten lassen, aber einen Antrag dann nicht mehr gestellt. Meine Partnerin ist US-Amerikanerin. Sie ist Astrophysikerin und daher stellte sich für uns das leidige Zwei-Körper-Problem. Sie ist an der University of California (UC) in Merced gelandet und für mich war dort auch ein Platz frei. Also sind wir hier. Ich hatte zwar auch Angebote aus Deutschland, aber nur für mich. Außerdem war das Angebot von Merced zur Ausstattung meiner Stelle verglichen zu der einer Junior-Professur in Deutschland um etwa Faktor sechs besser, ein besseres Gehalt, weniger Lehranforderung, mehr Rechenleistung, einen Postdoc und zwei Doktoranden in der Grundausstattung und die sehr realistische Möglichkeit, über die Career Awards der National Science Foundation (NSF) noch weitere Stellen einzuwerben. Das ist mir wichtig, denn ich habe genug Ideen für zig Doktoranden. Außerdem ist der vor gut 20 Jahren von der University of California in Merced gegründete Campus insgesamt stark im Kommen, wirbt viele NSF-Grants ein und ist mittlerweile in internationalen Rankings aus dem trüberen Bereich der Dreistelligkeit raus und rangiert derzeit bei 93, noch vor der UC in Santa Cruz.

DFG: Merced liegt im kalifornischen Central Valley und ist wahrscheinlich nicht so für seine landschaftlichen Reize berühmt. Wie kommen Sie dort nach dem Aufenthalt in der Rosenstadt Pasadena klar?

HL: Das Central Valley, also die Umgebung von Merced, ist ein wenig wie Schleswig-Holstein: Ich schaue aus dem Fenster und sehe Kühe, zwar keine schwarzbunten Holsteiner-Kühe, aber immerhin. Und ich habe den jetzt riesigen Vorteil, in nur einer Stunde im Yosemite National Park zu sein. Das ginge von Pasadena aus nur mit dem Hubschrauber, von Kiel aus nur per Tele-Portation.

DFG: Wie ist das Verhältnis von Theoretikern und Praktikern in der Chemie?

HL: Praktische Erfahrungen habe ich in Theorie und Praxis sammeln können, ich halte mich sogar für einen handwerklich guten Experimentator, doch ist es dann irgendwann mal Theorie geworden, denn beides gleichzeitig geht nicht. Mittlerweile könnte ich Ihnen Vorgänge aus der Praxis auch mit der Schrödinger-Gleichung plausibel machen und manchmal sogar viel genauer, als es Experimentatoren messen könnten.

DFG: Bei Schrödinger können sich Laien glücklicherweise einen Menschen mit Vornamen Erwin vorstellen und vielleicht auch eine Katze, die gleichzeitig lebendig ist und tot. Sie erwähnten in Ihrem Förderantrag die Monte-Carlo-Integration. Was hat es damit auf sich und hat es was mit dem gleichnamigen Stadtbezirk von Monaco zu tun?

HL (lacht): Ja, das Verfahren ist tatsächlich nach dem Sitz des Spielkasinos in Monaco benannt. Wenn Sie dort am Roulette-Tisch stehen, können Sie nicht wissen, in welches der 37 Fächer die Kugel beim nächsten Mal rollen wird. Sie können allerdings mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass bei einer sehr großen Anzahl von „rien ne va plus“ auch Ihre Lieblingszahl zwischen 1 und 36 dabei sein wird. Das macht man sich bei analytisch nur sehr schwer lösbaren Problemen auch außerhalb von Spielcasinos zunutze und nennt es wahlweise Monte-Carlo-Simulation, Monte-Carlo-Optimierung oder auch Monte-Carlo-Integration. Das war aber genau der Teil meines DFG-Forschungsprojekts, der nicht so gut geklappt hat. Ich habe es für mich behalten, wie vermutlich alle anderen auch, die sich an dieser Stelle schon mal einen Bruch gehoben haben. Es ist leider so, dass Misserfolge nicht publiziert werden. Das ist eigentlich schade, denn aus Misserfolgen lernt man ebenso viel wie aus Erfolgen. In der Tat habe ich schon einige Ideen, wie ich die Monte-Carlo-Integration woanders vielversprechend einsetzen kann.

DFG: Wer spornt denn wen an in der Chemie – die Theoretiker die Experimentatoren oder andersherum?

HL: Theoretiker treiben sich untereinander an und Experimentatoren die Theorie. Es ist aber ein Geben und Nehmen bezüglich der intellektuellen Anregungen. In kleinen Maßstäben kommen Sie mit der Theorie schon recht weit, aber sobald es dann an komplexere Moleküle oder sogar in den Makro-Bereich geht, müssen Sie ohnehin wieder ins Labor und kochen.

DFG: In der Nachwuchsarbeit wird inzwischen besonders darauf geachtet, mehr Frauen für die Naturwissenschaften zu gewinnen. Welchen Eindruck haben Sie vom Geschlechterverhältnis in der Chemie?

HL: Gender Balance, also eine Aufteilung von grob 50/50, sollten wir eigentlich im Chemiestudium auch in Deutschland schon beobachten können, in den Akademien und Workshops zur Quantenchemie ebenfalls. In den höheren Sphären des Berufs gibt es vor allem in Deutschland aber noch deutlich zu wenig Frauen. In den USA ist das schon besser.

DFG: Bei theoretischer Chemie ist das Klischee von Dr. Dr. Sheldon Lee Cooper nicht weit, einem der Stars der Serie „The Big Bang Theory“. Sammeln Sie auch Notizzettel am Kühlschrank?

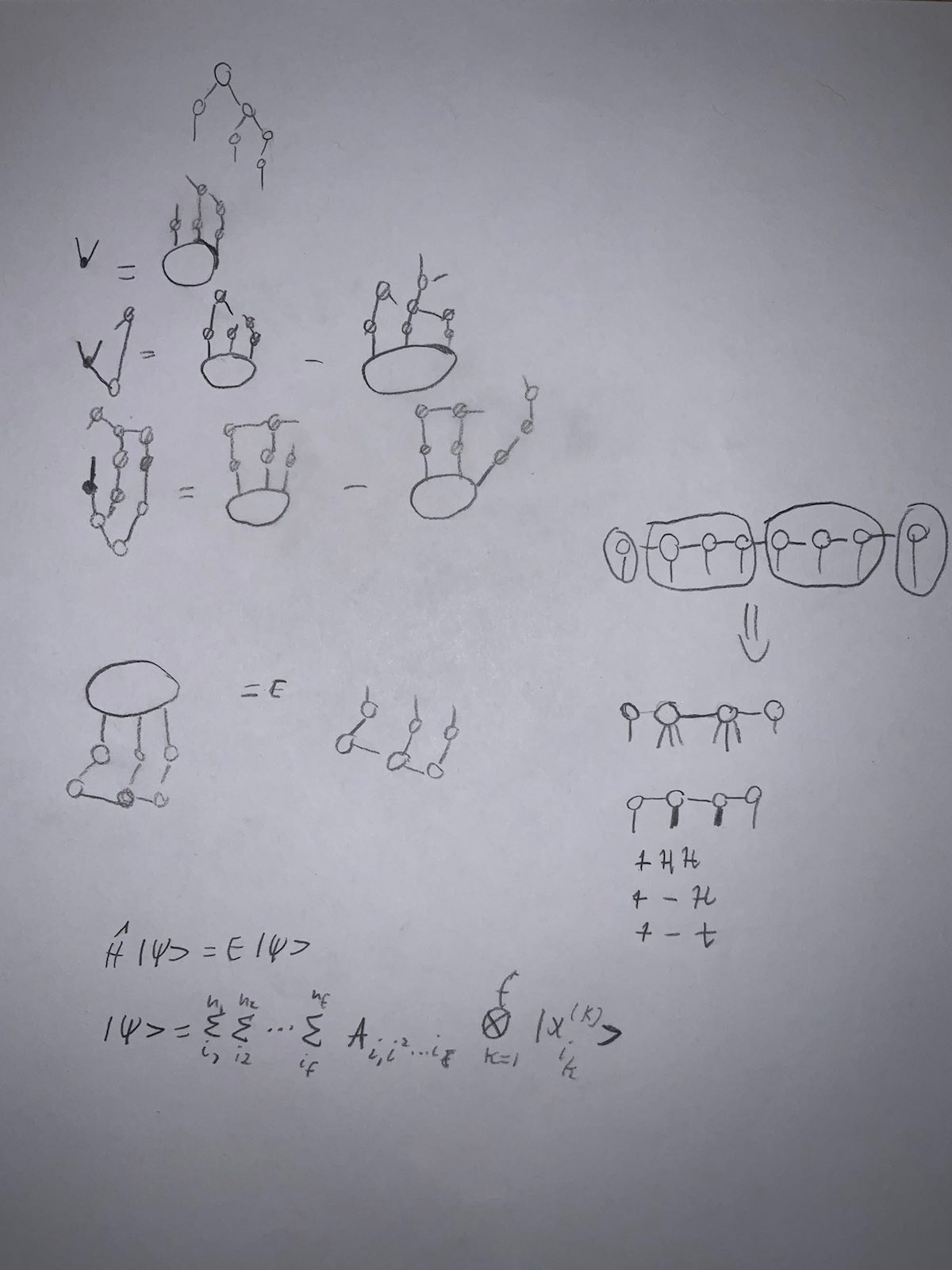

HL: Ja, Notizzettel gibt es auch, aber bei mir nicht am Kühlschrank, sondern neben dem Bett, falls ich mal aufwache und einen brillanten Gedanken habe, der mir sonst in der nächsten Tiefschlafphase wieder verloren gehen könnte. Manchmal habe ich auch gute Ideen unter der Dusche. Da habe ich allerdings noch kein wasserfestes Schreibpapier liegen. Das wäre vielleicht eine Idee.

Notizen eines theoretischen Chemikers

© Privat

DFG: Was haben Sie denn zurzeit auf Ihren Zetteln mit Ideen?

HL: Meine Arbeit konzentriert sich derzeit darauf, komplexe Quantensysteme verstehen zu lernen. Da gibt es zum Beispiel Eisen-Schwefel-Komplexe, die für Enzyme in der Biologie bei der Synthetisierung von Stickstoff von herausragender Bedeutung sind. Die Natur kann das deutlich besser als das Haber-Bosch-Verfahren, nur kennen wir letzteres besser als das andere. Wenn wir quantenmechanisch nachbilden könnten, was die Natur kann, ohne dass da jemand mit dem Durchblick eines Fritz Haber oder Carl Bosch danebensteht, dann kämen wir vermutlich gleich einen Quantensprung weiter.

DFG: Das war für Laien vermutlich trotzdem noch schwer zu verstehen. Haben Sie vielleicht noch ein einfacheres Beispiel?

HL: Selbst so scheinbar einfache Dinge wie Wasser sind quantenmechanisch noch nicht verstanden. Nach den Modellen eines Isaac Newton müsste Wasser eigentlich einen pH-Wert von 8,5 haben. Das wäre auch für Newton zu basisch zum Duschen. Wir messen in der Tat einen pH-Wert von 7, können den Wert aber noch nicht quantenmechanisch herleiten. Das hätte jetzt keinen direkten Anwendungsbezug, außer vielleicht, dass man sich beim Duschen auch quantentheoretisch weniger Sorgen um den Säureschutzmantel seiner Haut machen müsste.

DFG: Je komplexer die Frage, desto kleiner die Gruppe der Menschen, mit denen man sich darüber austauschen kann. Macht das nicht auf lange Sicht etwas einsam oder anders gefragt: Wie groß ist die Community, mit der Sie sich noch für Sie gewinnbringend austauschen können?

HL: Forscher machen was Neues! Ja, das macht gelegentlich vielleicht einsam, aber an der wirklichen „cutting edge“ hält man sich ja nicht rund um die Uhr auf, sollte man jedenfalls nicht. Direkt mit meinem Forschungsgebiet beschäftigen sich weltweit vielleicht noch fünf bis fünfzig Leute, je nachdem, wie eng man den Fokus wählt. Ich habe jedoch das Glück, zwischen Fachgrenzen zu wirken, zwischen Communities, die eigentlich nicht direkt miteinander reden. Die Interdisziplinarität erweitert dabei meine Community, sie ist aber auch generell sehr wünschenswert und nutzbringend. Das habe ich bei den für mich immer sehr gewinnbringenden Sommer-Akademien der Studienstiftung des Deutschen Volkes feststellen können. Die Methoden, an denen ich arbeite, werden auch in anderen Wissenschaftsbereichen zu fruchtbarer Anwendung gebracht, in der Bildverarbeitung zum Beispiel. Meine Partnerin arbeitet im Forschungsgebiet der Dunklen Materie und ich bin überzeugt, dass hier die theoretische Chemie durchaus weiterhelfen kann. Modellierungstechniken der Physik finden schließlich auch Freunde in den Sozialwissenschaften.

DFG: Wie dürfen wir uns Ihren typischen Arbeitsalltag vorstellen? Sie stehen vermutlich nicht direkt morgens um 6 Uhr im Labor?

HL: Nein, weder stehe ich im Labor, noch um 6 Uhr in der Früh. Ich bin Theoretiker und hasse es, müde zu sein. Frühestens stehe ich 8.30 Uhr auf. Dann dauert es immer noch ein paar Stunden, bis ich richtig wach bin. Hilfreich beim Wachwerden sind für mich Tee, Kaffee und Versuche, zu verstehen, was Kolleginnen und Kollegen machen. Ich lese also Papers. So zwischen 15 Uhr und 18 oder 19 Uhr beginnen dann meine eigenen Leistungs-Peaks, die entsprechend in den späteren Abend hineinreichen können. Mehr als vier Stunden pro Tag kann man ohnehin wissenschaftlich nicht wirklich produktiv sein, aber zum Glück gibt es ja auch andere Tätigkeiten im Beruf, die nicht das ganze Hirn erfordern und mit denen man dann den Rest des Arbeitstages füllen kann, Administration zum Beispiel.

DFG: Welche anderen Methoden nutzen Sie neben dem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, um auf neue Gedanken für Ihre Arbeit zu kommen?

HL: Ideen kommen mir zum Beispiel beim Laufen bzw. beim Wandern, oder bei der angewandten Physik/Chemie in der heimischen Küche, vulgo: Kochen. Ich koche sehr gerne mit meiner Partnerin zusammen. Beim Kochen, wie auch in der Forschung, werden Sie dann erfolgreich, wenn Sie Technik und Kreativität in ein gutes Verhältnis bekommen. Das können Sie, das sollten Sie üben und nach dem Kochen natürlich das Essen genießen.

DFG: Wissenschaftlern wird manchmal ein spezieller Humor nachgesagt. Worüber lachen Sie?

HL: Worüber ich lache? Über Bilder von Paul Klee zum Beispiel, der für mich einen sehr hintergründigen Humor hat, noch hintergründiger sogar als manche Titel seiner Arbeiten. Kennen Sie seine Radierung „Zwei Männer, einander in höherer Stellung vermutend, begegnen sich“ von 1903? Über so etwas kann ich lachen, aber auch über Literatur von Jonas Jonasson, in Deutschland vor allem durch seinen Roman „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ bekannt. Sein Humor ist allerdings noch ein bis zwei „order of magnitude“ verschrobener als der von Paul Klee.

DFG: Eine Frage zum Abschluss. Sie sprachen soeben davon, dass nicht jedes Forschungsvorhaben die erwünschten Früchte trägt. Wie schätzen Sie das Verhältnis von Freude und Frustration an ihrer Arbeit ein?

HL: Das Verhältnis von Frust und Freude? Na ja, je weiter man sich vom Mainstream des Denkens entfernt, desto unausgewogener wird das. Ich würde für den Bereich der theoretischen Chemie oder theoretischen Physik so auf 10 zu 90 tippen, also deutlich mehr Frustration als Freude. Aber vielleicht ist Frustration auch das falsche Wort für „sich die Zähne ausbeißen“. Freude macht es dann allerdings, wenn Kolleginnen und Kollegen die eigene Arbeit aufgreifen. Das entschädigt für viele mühsame Stunden.

DFG: Dann hoffen wir, dass dieses Gespräch bei Ihnen nicht in der Rubrik „mühsame Stunden“ abgeheftet werden muss. Wir möchten jedenfalls für dieses informative und unterhaltsame Gespräch danken und Ihnen ganz herzlich alles Gute bei der Verfolgung Ihrer beruflichen Ziele und auch der Umsetzung Ihrer persönlichen Träume wünschen.